员工利用关联关系损害公司利益,通常是指公司员工在任职期间违反法定义务或公司管理规定等,利用关联关系进行关联交易、飞单等损害公司利益的行为。该类案件与商业行为密切关联,导致司法机关在针对个案审查中对公司利益衡量缺乏统一标准;同时,遭受利益损害的企业在维护自身合法权益时,面临举证难等痛点。现本文以上海市历年相关裁判文书为例,对员工利用关联关系损害公司利益案件中“关联关系的认定”的裁判要点进行梳理、提炼和总结,并结合办理案件相关经验,在“认定关联关系”的举证方面给出实务上的操作建议。

一、典型案例以及实务观点

结合相关法律规定,通过对上海市历年相关案例的分析梳理,可以将规制员工损害公司利益行为的法律依据分为以下三类:

以《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)及相关司法解释作为依据

《公司法》第二十一条规定:“公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任”;第一百四十七条规定:“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产”;第一百四十八条规定:“董事、高级管理人员不得有下列行为:(一)挪用公司资金;(二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;(三)违反公司章程的规定,未经股东会、股东大会或者董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(四)违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(五)未经股东会或者股东大会同意,利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务;(六)接受他人与公司交易的佣金归为己有;(七)擅自披露公司秘密;(八)违反对公司忠实义务的其他行为。董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有”;第一百四十九条规定:“董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任”;《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(五)》第一条规定:“关联交易损害公司利益,原告公司依据民法典第八十四条、公司法第二十一条规定请求控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员赔偿所造成的损失,被告仅以该交易已经履行了信息披露、经股东会或者股东大会同意等法律、行政法规或者公司章程规定的程序为由抗辩的,人民法院不予支持”。

以《中华人民共和国劳动合同法》(以下称《劳动合同法》)作为依据

《劳动合同法》第二十九条规定“用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定,全面履行各自的义务”;第三十九条第二项、第三项规定“劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:......(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的”;第九十条规定:“劳动者违反本法规定解除劳动合同,或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制,给用人单位造成损失的,应当承担赔偿责任”。

以《中华人民共和国刑法》(以下称《刑法》)作为依据

《刑法》第二百七十一条第一款规定:“公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金”。

总体而言,《公司法》及相关司法解释主要规制公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员损害公司利益的行为;《劳动合同法》《刑法》规制的主体为公司、企业等单位的员工(不区分员工职务身份)损害公司利益的行为。

(一)以《公司法》相关规定为依据规制员工损害公司利益的行为

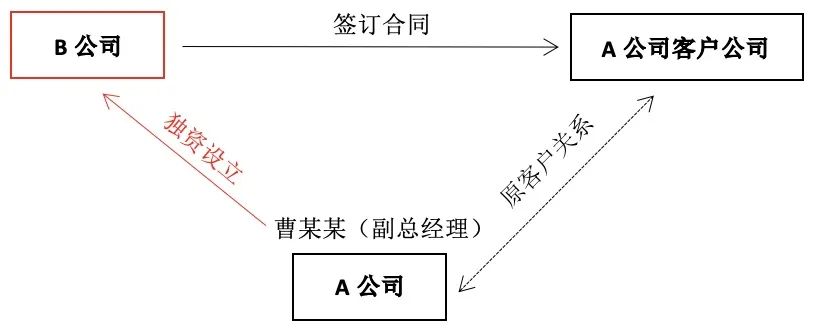

案例一:曹某某损害公司利益责任纠纷案

被告曹某某作为A公司的副总经理,未经A公司同意,利用A公司的商业机会,于2014年10月私自以其独资的B公司的名义与A公司的客户公司签订LED产品购销合同和技术咨询服务合同,剥夺了A公司的商业机会,损害了A公司的利益。

经法院审理查明,依据《公司法》第二十一条之规定,认定曹某某作为A公司副总经理,存在利用关联关系损害公司利益的行为,依据相关法律规定判决曹某某将相关合同收入及相应利息归还A公司,并承担相应的赔偿责任。

在本案的“关联关系认定”上,人民法院认为“B公司在同A公司的客户公司签订购销合同时,曹某某系该公司100%股东,且担任法定代表人,故曹某某对其利用其关联关系损害了A公司利益的行为应为明知”。[1]

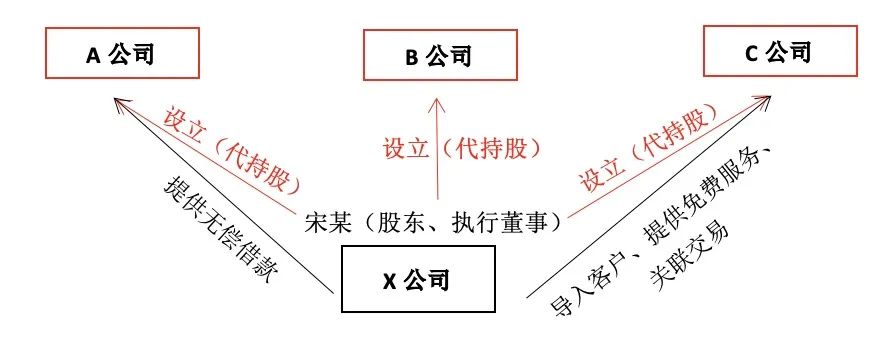

案例二:叶某某与宋某等损害公司利益责任纠纷案

原告叶某某认为被告宋某在运营其成立的A公司、B公司、C公司等公司过程中均存在损害X公司利益的行为,具体表现为其利用职务之便,通过导入客户资源、提供免费服务、关联交易的方式向其运营设立的C公司输送利益,向其运营设立的A公司无偿借款,从而严重损害了X公司的利益。

经法院审理查明,宋某仅为A公司、B公司、C公司的名义股东,且无证据证明宋某是A公司、B公司、C公司的实际控制人,因此难以认定宋某存在利用关联关系损害公司利益的行为,故法院依据相关法律规定判决驳回原告的诉讼请求。

在本案的“关联关系认定”上,人民法院认为“叶某某主张宋某利用职务之便及关联关系向A公司、C公司输送利益,但其提供的证据尚不足以证明上述主张”。[2]

通过上述案例可以看出,在以《公司法》相关规定为依据规制员工损害公司利益的行为时,证明员工与外部公司存在关联关系主要通过证明员工持有外部公司的股权实现。在证明员工持有外部公司股权时,应当关注员工与外部公司之间是否存在代持股协议,因为员工可据此抗辩其与外部公司不存在关联关系。同时应当注意,此种情况下,只有当员工为公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员时,才能结合其特殊身份认定其与外部公司之间存在关联关系,从而对其相关行为予以规制;若是普通员工,则需要选择其他法律依据对其相关行为进行规制。

(二)以《劳动合同法》相关规定为依据规制员工损害公司利益的行为

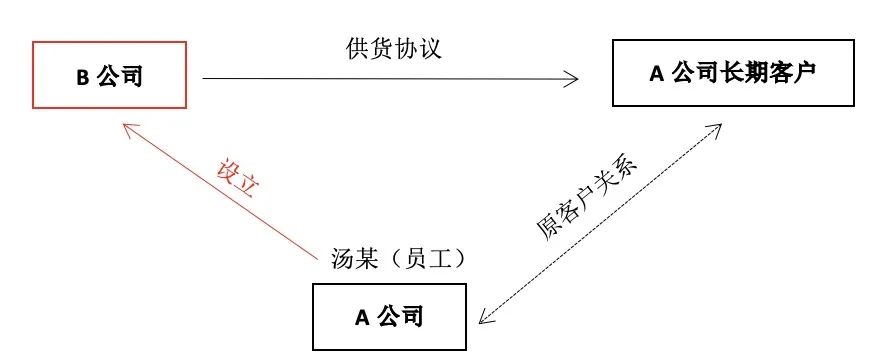

案例一:A公司与汤某劳动争议案

被告汤某在A公司任职期间设立B公司,并以B公司名义私自与A公司的长期客户公司签署供货协议,向该客户公司供应原本属于A公司销售的产品,攫取本应当由A公司获得的经济利益。

经法院审理查明,依据《劳动合同法》第二十九条、第九十条,认定被告汤某在劳动关系存续期间,存在利用关联关系掠取A公司商业机会的行为,违反了劳动者在劳动关系存续期间负有的忠诚义务和不竞业义务,并依据相关法律规定判决汤某承担对A公司经济损失的赔偿责任。

在本案的“关联关系认定”上,人民法院认为“被告汤某在劳动关系存续期间设立与A公司相同经营范围的公司,并利用职务便利,以该公司名义与A公司的客户签订产品销售合同获取利益,属于利用职务便利掠取A公司商业机会的故意行为”,即实质上认定了被告人汤某利用关联关系损害了公司利益。[3]

案例二:A公司与崔某某劳动合同纠纷案

被告崔某某在A公司任职期间,私自将A公司所生产的样品上本应印有A公司商标和货号的外观标签,更换为印有B公司商标和货号的外观标签,且该外观标签上印有的B公司的联系电话为被告崔某某的联系电话,被告崔某某将A公司的样品更换外观标签后,交付至其他公司,严重损害了A公司的利益。

经法院审理查明,被告崔某某的妻子丁某某持有B公司90%股份,并担任B公司的法定代表人,且B公司的经营范围涵盖了A公司的所有经营内容,因此认定被告崔某某的上述行为属于严重违反用人单位规章制度的行为及严重失职行为,依据《劳动合同法》第三十九条,A公司与崔某某解除劳动合同的行为合法,判决驳回崔某某要求A公司支付违法解除劳动合同赔偿金的诉讼请求。

在本案的“关联关系认定”上,人民法院认为“被告崔某某未经A公司同意,将其妻作为法定代表人和股东的B公司的标签贴在A公司生产的样品上,然后将样品交付其他公司,其行为已经违反了劳动者对用人单位应尽的忠诚义务,违背了诚实守信原则和公序良俗”,实质上认定了被告人崔某某利用关联关系损害了公司利益。[4]

通过上述案例可以看出,以《劳动合同法》相关规定为依据规制员工损害公司的行为时,证明员工与外部公司存在关联关系可以从以下两点切入:一是证明员工持有外部公司的股权;二是证明员工亲属持有外部公司的股权。在此种情况下,即使员工不具备担任公司特定职务的身份,如其利用上述关联关系损害公司利益,公司可以依法追究其相关民事责任。

综合上述以《公司法》《劳动合同法》相关规定规制员工损害公司行为的案件,可以看出以民事手段规制员工损害公司行为时,法院对于“员工是否存在关联关系”的认定集中于对“员工或其亲属是否持有外部公司股权”这一事实因素的认定。而针对“员工属于外部公司实际经营者/实际控制人”这一实践中经常存在的情形,目前上海地区在损害公司利益责任纠纷案件涉及关联关系的认定的审理思路和裁判要点,仍然秉持着“在确定关联关系时应以是否存在直接或间接控制作为限定条件,不宜过于宽泛地划定关联关系”,因此针对该种情形的认定相对保守、审慎。总体而言,更加倾向对工商档案、股权代持协议等形式上的关联关系进行认定。

(三)以《刑法》相关规定为依据规制员工损害公司利益的行为

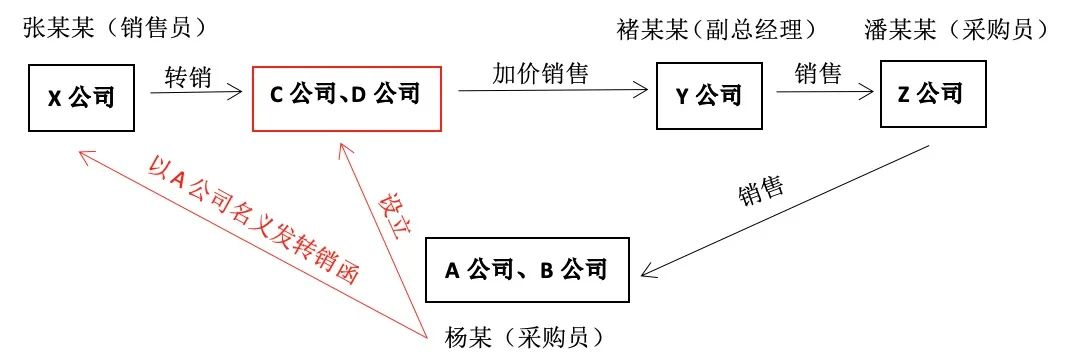

案例一:杨某、张某某等职务侵占案

被告人杨某在担任A公司采购员期间,利用负责A公司及其子公司B公司钢材采购的职务便利,与X公司销售业务员被告人张某某、Y公司副总经理被告人褚某某、Z公司采购员被告人潘某某预谋,由杨某设立C公司、D公司等交易环节,由张某某操作将C公司、D公司纳入为X公司向A公司出售钢材业务的转销单位,享受与A公司相同的优惠待遇。后杨某通过C公司、D公司从X公司购入钢材后,通过Y公司、Z公司,最终将钢材加价出售给A公司及B公司,赚取差价。

经法院审理查明,C公司、D公司均由被告人杨某设立并负责经营,其与其母亲分别担任上述两家公司的法定代表人。被告人杨某通过C公司、D公司截留、侵吞A公司、B公司的钢材采购款,依据《刑法》第二百七十一条第一款,认定其行为已构成职务侵占罪。

在本案的“关联关系认定”上,人民法院认为“有关的证人证言、被告人供述等证据证实,杨某为截留、侵吞A公司钢材采购款而设立了C公司、D公司,其还擅自使C公司、D公司进入A公司、B公司的采购环节,进而从中获取了涉案钢材的进销差价”,实质上认定了被告人杨某利用关联关系实施侵占单位财物的行为。[5]

案例二:方某1职务侵占案

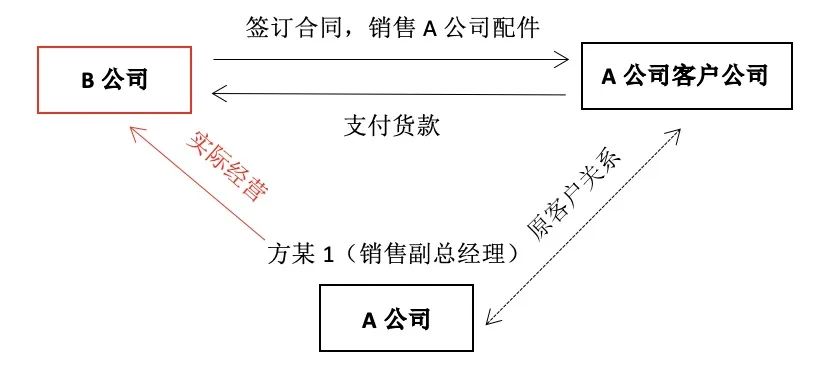

被告人方某1利用自己担任A公司销售副总经理的职务便利,擅自以自己参与经营的B公司的名义,与A公司客户签订买卖合同销售A公司配件,后以B公司名义收取客户支付的货款,严重损害了A公司的利益。

经法院审理查明,虽然从公司工商登记等材料来看,被告人方某1与B公司不存在关联关系,但通过证人证言互相印证,可以证明被告人方某1为B公司的实际经营者,并且其通过B公司非法占有A公司钱款,依据《刑法》第二百七十一条第一款,认定其行为已构成职务侵占罪。[6]

案例三:梁某某职务侵占案

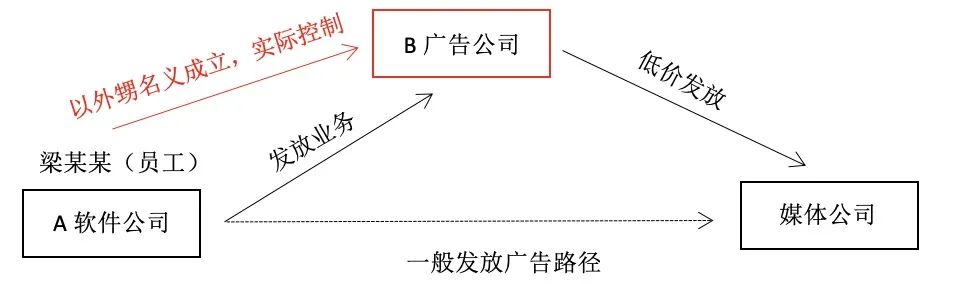

被告人梁某某在A软件公司任职期间,以其外甥唐某某、马某某的名义注册成立B广告公司、C公司,在2009年至2012年期间,被告人梁某某利用负责A软件公司广告业务选择与投放的职务便利,虚设中间环节,将公司的广告业务发放给B广告公司,再由B广告公司以较低的价格发放给多家媒体公司,从中赚取差价,并将钱款汇入其实际控制的个人账户及C公司等公司账户,严重损害了A软件公司的利益。

经法院审理查明,被告梁某某在任职期间以其外甥名义注册成立B广告公司、C公司,且实际取得上述两公司的控制权,其向本单位隐瞒B广告公司、C公司系其实际控制情况,利用职务上的便利,虚增中间交易环节,将本单位钱款非法占为己有,数额巨大,依据《刑法》第二百七十一条第一款,认定其行为已构成职务侵占罪。

在本案的“关联关系认定”上,人民法院认为“被告梁某某于涉案期间注册成立以其外甥唐某某、马某某为法定代表人的B广告公司、C公司,并向A公司隐瞒其系B广告公司、C公司的实际控制人,利用其职务便利,擅自增加广告业务投放中间环节,将广告业务发放给B广告公司,再由B广告公司以低价发放给多家媒体公司,从中牟利”,实质上认定了被告人梁某某利用关联关系实施侵占单位财物的行为。[7]

通过上述案例可以看出,以《刑法》相关规定为依据规制员工损害公司行为时,证明员工与外部公司存在关联关系可以从以下几点切入:一是证明员工持有外部公司的股权或担任相关职务;二是证明员工为外部公司的实际经营者/实际控制人;三是证明员工的亲属持有外部公司的股权或是实际经营者或是实际控制人。

综合上述以《刑法》相关规定规制员工损害公司利益行为的案件,可以看出以刑事手段规制员工损害公司行为时,法院对于“员工是否存在关联关系”的认定要素更加注重实质认定,只要能够证明员工可以对外部公司具备一定程度的控制力,即可认定员工与外部公司之间存在关联关系,简而言之更加倾向对实质上的关联关系进行认定。

二、关联关系认定的举证要点

举证证明是否存在关联关系,是认定员工利用关联关系损害公司利益的前提。通过上述案例的裁判观点可见,关联关系通常体现为持股关系、家族关系和朋友关系,其中,民事领域的认定,主要体现在员工本人及其亲属名下或实际控制的公司;刑事领域的认定则较为宽泛,包括员工本人、其亲属或其他关联关系人名下、实际控制或实际经营的公司。然而,员工舞弊行为模式日益呈现隐蔽性、复杂性,在关联关系的认定上单纯通过直接持股关系或家族关系已陷入困境,如何证明是否存在直接或间接控制成为认定关联关系的关键。

(一)针对员工本人关联公司的关联关系调查之举证要点

员工本人关联关系主要表现为两大类型:一是员工名下公司(即员工担任法定代表人、股东、高管身份的公司);二是员工实际控制、实际经营的公司。

其中,最为直观有力的证明,即员工在该关联公司任职、持有股权等直接关联的情形。对于该类情形,可以直接通过企业工商内档、国家企业信用报告等工商档案信息予以证明。此外,根据案例中裁判观点显示,除上述直接关联的情形外,企业工商内档中的部分信息(诸如该员工曾共同参与设立该公司,并在工商档案中留存个人手机号、邮箱、住址等个人信息),若能基于个案案情有效地被挖掘,并与在调查中发现的线索进行联系,对关联关系的认定也能起到一定的补强作用。

除上述情形外,实务中更为常见、隐蔽的员工本人关联关系可能存在股权代持、未任职或持股但参与实际经营等情形。该类情形仅从工商档案信息等公开信息无法直接证明存在关联关系,因而需要在上述基础上,进一步深挖,包括通过关联诉讼、实地调查、以及下述外围关系调查等合法合规方式,依法获取证据,证明员工同该公司存在股权代持、实际控制或实际经营的关联关系。例如,在证明员工为外部公司的实际经营者/实际控制人时,可以通过证明员工掌握外部公司的公章、银行卡、银行账户、U盾等与公司经营密切相关的物品或信息,以及证明员工在外部公司对外负责交易洽谈、对内负责指令管理的方式进行,员工的电子邮箱、外部公司的员工证言、外部公司商业伙伴的证言、外部公司的即时通讯群聊及内部邮件均可以作为证明上述情况的举证材料。

并且,如果掌握员工或外部公司的账户和资金线索,在依据民事手段规制员工损害公司利益行为时,可以依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第二款“当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集”的规定,申请法院对员工与外部公司的资金情况进行深入调查。

(二)针对员工亲属或其他关联关系人公司的关联关系调查之举证要点

结合对实务案例的梳理,较为常见的关联关系人,受限于社交圈的关联度和信任度,主要可分为四个类型:亲属类关联关系人、同学类关联关系人、同事类关联关系人、以及同乡类关联关系人。不同类型的关联关系人可以采用不同的调查和证明手段。以下分别举例说明:

其一,亲属类关联关系人,是较为常见的一类关联关系人,是因社会观念和秩序建立起较高的关联度和信任度的关联关系人。该类关联关系人具体可以通过姓氏的相同、籍贯的相近、年龄的差距、住址的雷同等多类信息,来综合推断是否存在亲属关系、属于何种亲属关系;

其二,同学类关联关系人,也是实务中多发的关联关系人,因为该部分多为同龄人且交际较早、较深,更易形成信任度和关联度。对于该类关联关系人,可以通过年龄的相仿、从事的领域的相近、各类场景的互动进行剖析、判断和确认;

其三,同事类关联关系人,则是在踏入社会后接触较多的,从事同一领域、存在较多利益交错的关联关系人。针对该类关联关系人,则可以根据其入职前的简历、入职后的员工信息表提供的任职信息的内部档案,结合各类渠道留存的公开信息等进行匹配、调查和搜寻;

其四,同乡类关联关系人,主要建立在户籍制度的基础上,通常用于补强前三种关联关系的关联程度和关联可能。

当然,上述关联关系调查的方式在不同案件中具有不同的作用。在推动员工关联关系调查的道路上,它们相辅相成、融会贯通,都可能成为打开关联关系调查任督二脉的关键之处,起到推波助澜的点睛之笔,进而促使关联关系调查真相大白,最终实现为公司挽回相关利益损失的目标。

注释:

[1] 上海浦东新区人民法院(2016)沪0115民初48534号民事判决书

[2] 上海第一中级人民法院(2021)沪01民终4196号民事判决书

[3] 上海市嘉定区人民法院(2016)沪0114民初5230号民事判决书

[4] 上海市普陀区人民法院(2020)沪0107民初6184号民事判决书

[5] 上海市嘉定区人民法院(2017)沪0114刑初218号刑事判决书

[6] 上海市金山区人民法院(2020)沪0116刑初1070号刑事判决书

[7] 上海市徐汇区人民法院(2016)沪0104刑初1138号刑事判决书

作者:汪银平,周巧沁