引言:在《你以为的"人情往来"可能构成犯罪——为亲友非法牟利罪的理解与适用探讨(上)》中我们对本罪的规定与变迁进行了梳理,并探究了“亲友”如何界定的问题。本篇作为中篇,结合案例探讨本罪的三种犯罪形态中的第一种情形,即“盈利业务经营型”——将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营。

三种情节的具体适用

本罪有三种犯罪形态,分别为:(1)“盈利业务经营型”,即将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的。(2)“非正常交易型”,即高价采购商品、接受服务或低价销售商品、提供服务。(3)“不合格交易型”即采购或接受不合格商品或服务的,以下笔者将依据公开裁判文书分析司法实务中三种犯罪形态的具体适用。

(一)将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的

盈利业务,即指那些能够创造经济收益、实现利润增长的业务范畴。在本罪的语境下,所谓的盈利业务特指行为人转交给其亲友经营之时,依据当时的市场状况及本单位常规的经营管理标准,理论上具备盈利潜力的业务。

对于“盈利业务”的认定,需从三个维度进行深入剖析:

其一,该业务需展现出盈利的可能性,这是其作为盈利业务的基础前提;

其二,这种盈利可能性的评估是基于行为人所在单位的视角进行的。即便在业务转交至亲友经营的实体后,因各种内外部因素导致未能实现盈利,甚至发生亏损,这亦不应成为否定其原本盈利属性的依据;

其三,盈利业务的界定并不依赖于实际获利的实现,即无论最终结果是盈利还是亏损,这通常不对罪行的认定构成直接影响。盈利业务的核心在于其潜在的盈利性,而非实际财务结果的盈亏状态。

1、将单位已经承接并可以直接经营的业务,利用职务便利分包给亲友,从而减少单位可能得到的利润

案例1 陈某甲为亲友非法牟利案

(1)基本案情

2007年至2009年间,被告人陈某甲利用担任A公司经理职务的便利,为给亲友非法牟取利益,将该公司的八个市政工程项目交由其兄陈某乙承建。2007年4月18日至2015年10月23日,被告人陈某甲先后分40笔从公司账上支付给其兄陈某乙工程款4,882,684元。2016年1月28日,陈某甲仍以公司名义向A市住房保障和城乡建设管理局催要部分项目建设工程尾款。经会计师事务所测算,陈某乙通过八个工程项目可非法获利772,020.52元(未支付利润287,287元),使该公司丧失了可能得到的利润,致使国家利益遭受重大损失。案发后,被告人陈某甲的亲属向调查机关上交案款484,732.72元。

(2)法院判决

法院认为被告人陈某甲利用职务便利,将本单位的盈利业务交由自己的亲友经营,使国家利益遭受重大损失,其行为已构成为亲友非法牟利罪判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金100,000元,并对其所退赃款予以追缴。

(3)案例评析

本案中,被告人陈某甲利用职务便利,将本属于其公司的市政工程项目分包给其兄陈某乙,减少了单位可能得到的利润。首先,市政工程项目本身,在正常的市场环境和A公司的经营管理条件下,其属于具备盈利潜力的业务。因为市政工程项目通常涉及基础设施建设,往往能够得到政府的支持和财政拨款,因此具有较高的盈利可能性。其次,从案例中可以看出,陈某乙通过这八个工程项目非法获利772,020.52元(尽管有287,287元未支付利润,但这表明这些项目在陈某甲的亲友经营下确实实现了盈利)。然而,这种盈利是建立在对A公司利益的侵害之上的,因为陈某甲的行为导致A公司丧失了可能得到的利润。

综上所述,陈某甲利用职务便利将本单位的盈利业务交由自己的兄长进行经营,使其亲友获利数额二十万元以上,构成为亲友非法牟利罪。

2、经正常授权流程的盈利业务,所产生的利润非非法利润,不构成为亲友非法牟利罪

案例2 陈某某、李某某为亲友非法牟利罪上诉案

(1)基本案情

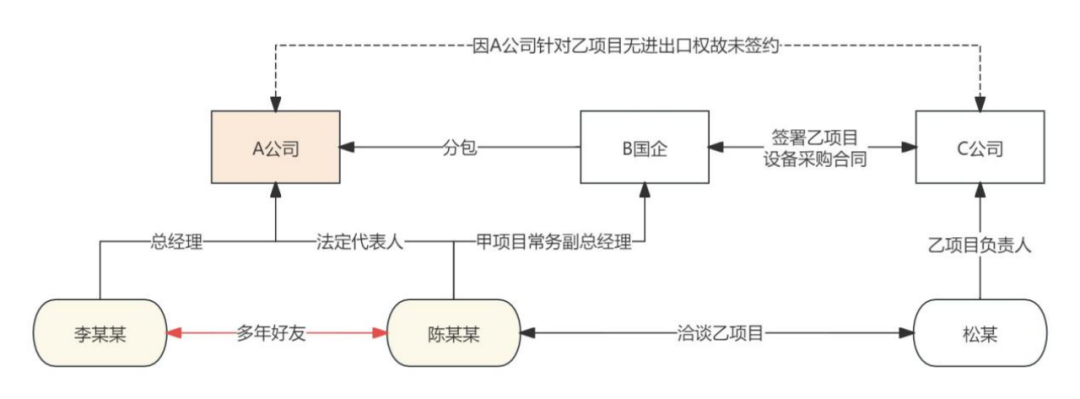

2006年5月,被告人陈某某、李某某一起成立A公司。2006年8月1日,陈某某接受B国企的聘任担任甲项目常务副总经理。2008年,C公司乙项目的负责人松某因陈某某业内口碑好,所以想同陈某某合作由其承包乙项目的设备采购。后,陈某某提出希望松某前往A公司洽谈乙项目,但其并未明确其代表哪家公司签约。最后签约过程中,因A公司没有进出口权,陈某某提议由B国企同C公司签订合同,再分包给A公司。2008年12月,B国企同C公司签署乙项目设备采购合同,后被告人陈某某将乙项目分包给A公司。经查,就此项目,二人共同为A公司非法获得纯利润为4,660,731.26元,李某某个人非法获得纯利润为3,262,511.88元。

(2)法院判决

法院认为被告人陈某某不构成为亲友非法牟利罪,宣告无罪;被告人李某某不构成为亲友非法牟利罪,宣告无罪。

本案中,A公司,即由行为人亲友所经营的企业,最初从B公司手中承揽了一个项目。鉴于A公司不具备出口权,而行为人所在的B国企则拥有这一资质,因此,经过三方的深入协商与谈判,最终决定由B国企与C公司正式签署合同,但项目的实际运营则由A公司负责,B国企则从中获取部分利润。值得注意的是,该涉案项目最初虽由A公司从C公司处争取而来,但后续发展成了A公司、B国企、及C公司三方的合作项目。鉴于此,该项目并不能单纯视为B国企的盈利业务,故而,将该项目交由亲友经营的A公司运营,并不直接等同于将本单位的盈利业务转交亲友经营。

法院在审理过程中,对于是否存在为亲友非法牟利的行为,采取了审慎的态度。法院认为,关键在于A公司在执行乙项目时,除了获得正常利润外,是否还存在非法获利的情况。换言之,有利润并不等同于存在非法利润。此外,B国企总发包经营分公司所出具的证明文件进一步证实,在签订分包合同之前,行为人陈某某已获得了其上级领导黄某的明确授权,代表A国企出具了授权委托书。据此,陈某某拥有选择分包商的完全权力,且无需经过招投标程序。因此,将项目分包给C公司,完全在其授权范围之内。

综上所述,法院最终认定,陈某某与李某某的行为并未构成为亲友非法牟利罪。

END

《为亲友非法牟利罪的理解与适用探讨(下)》将探讨本罪的三种犯罪形态中的第二种、第三种情形,即“非正常交易型”——高价采购商品、接受服务或低价销售商品、提供服务的情形,以及“不合格交易型”——采购或接受不合格商品或服务的情形,敬请关注。

作者:袁莉雅