引言:近年来,随着我国法治化营商环境建设持续推进,深化国有企业与民营企业平等保护原则已成为经济领域司法改革的重要方向。在此背景下,依法惩治侵害民营企业合法权益的违法犯罪行为,特别是针对企业员工职务侵占类犯罪的综合治理,已然成为优化市场秩序、激发企业活力的关键环节。在上文中,我们介绍了职务侵占罪的立法变迁和司法现状,本文将剖析实践中职务侵占罪的行为表现方式和司法认定与适用,为大家提供参考及建议。

PART.01 职务侵占罪的行为表现形式

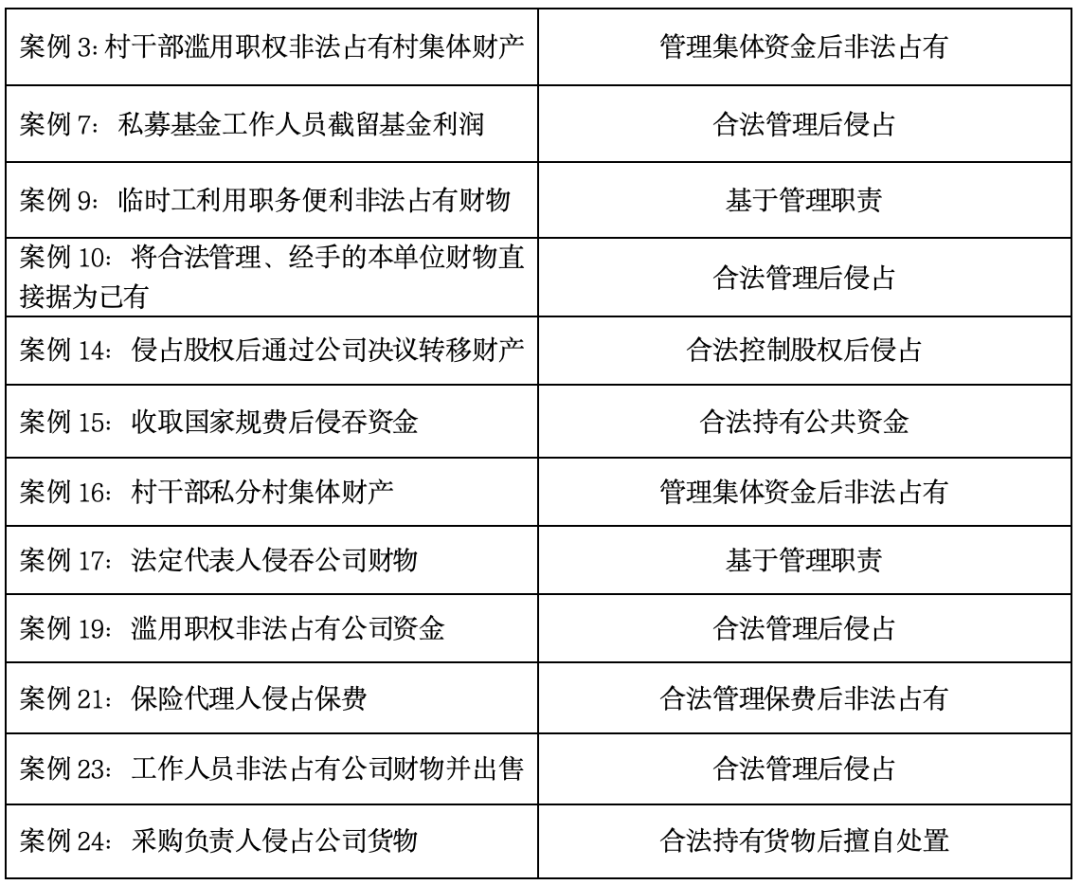

01.侵吞型职务侵占

侵吞,即行为人利用职务上的便利,将自己管理、经手、使用的本单位财物直接据为己有。侵吞型非法占有行为以行为人事先合法占有本单位财物为前提,行为人基于一定的合法事由在一定时间内对本单位的财物具有事实上的控制权、支配权。侵吞型职务侵占多发生在管钱、管账的企业财务人员身上,变合法持有为非法占有是侵吞型非法占有的最本质特征。

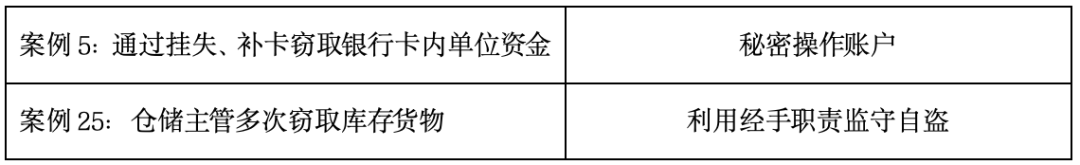

02.窃取型职务侵占

窃取,即行为人利用职务上的便利采取秘密窃取的方式,非法占有本单位财物。窃取型职务侵占一般以行为人合法管理本单位财物为前提,多发生在企业货物、仓库保管等人员身上,监守自盗是其中最典型的一种。

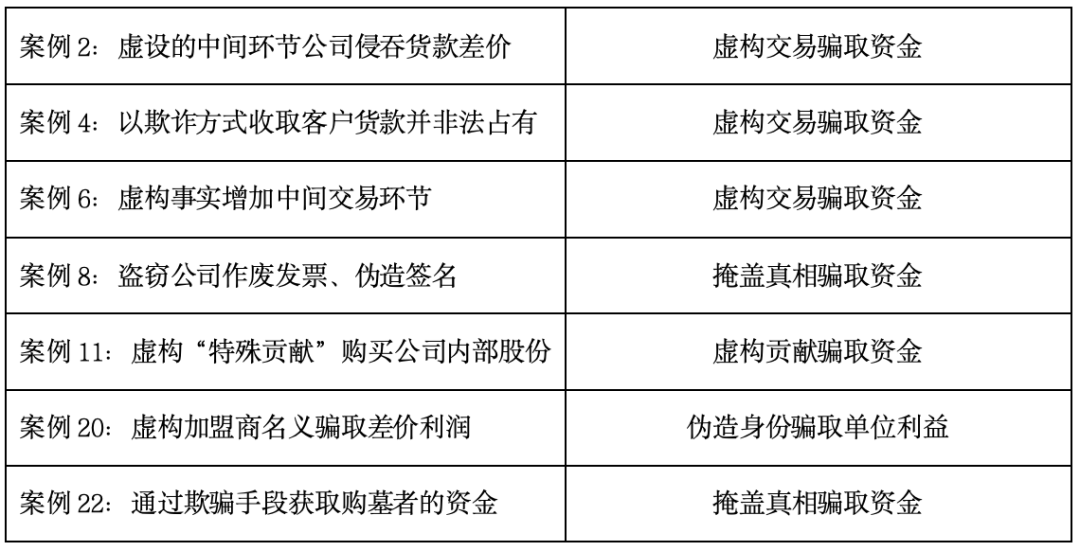

03.骗取型职务侵占

骗取,即行为人利用职务上的便利,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,非法占有本单位的财物。骗取型非法占有行为的本质特征在于行为人骗取的对象是他人合法管理下的本单位财物,行为人本人对该财物事先并未合法持有,骗取型职务侵占多发生在企业销售、运营等人员身上。

PART.02职务侵占罪的司法实务认定与适用

01.主体的认定

《刑法》第二百七十一条规定的职务侵占罪的行为主体是公司、企业或者其他单位的人员,该规定过于笼统,法官在认定时需要对其做进一步细化解释。

1.签订正式劳动合同并非必要条件

传统的职务侵占罪主体通常是指公司、企业或者其他单位的工作人员。这类人员具有特定的职务身份,能够利用职务上的便利非法占有本单位财物。随着经济活动的多样化和复杂化,职务侵占罪的主体范围也在扩展。由于企业用工关系、职务聘任的灵活性,本罪主体的认定当然不应局限于形式上的劳动合同,应当根据“是否具有职务上的便利”这一核心要素予以理解。那些没有签订劳动合同的人员,只要有证据证明其事实上为本单位工作,具有主管、管理、经手单位财物的职权,那么就符合本罪的主体要求。这具体包括三类人员:

(1)签订劳动合同,具有上述职务便利的人员;

(2)未签订劳动合同,但形成事实劳动关系,具有上述职务便利的人员;

(3)未建立“劳动关系”,仅属于普通“劳务关系”,但具有上述职务便利的人员。[1]按照实际的“职务”标准来认定“工作人员”,重点在于判断行为人的职务身份与其实行行为之间是否存在密切关联性,这显然比机械地依据形式上的合同标准来判断更加合理。

例如,在一起案例中,行为人赵某虽未与某电力电缆公司签订劳动合同,也未被按月支付报酬,但其担任销售经理,负责两地市场,利用职务便利侵占货款130万余元。法院根据公司规定、销售经理的职业特点、工作流程及公司为其配备手机、工服的细节,认定其为公司员工,具备“职务便利”,构成职务侵占罪。[2]在另一起案例中,肖某在某消毒剂生产公司任销售业务员,代收货款后据为己有。其虽未签订劳动合同,但公司为其购买社保,交易中代表公司出具送货单及发票。法院以“事实劳动关系”确认其职务便利,构成职务侵占罪。[3]因此,是否构成职务侵占罪的关键在于实质的职务便利,而非劳动合同的形式。只要行为人实际承担管理、经手单位财物的职责,即便未签合同或仅存在劳务关系,仍可被认定为本罪主体。

2.具有法人资格并非必要条件

本罪中的“其他单位”应为即使没有法人资格,只要是具有独立财产的组织,且个人财产与组织的财产存在区分,该组织就可以成为本罪的“单位”。因为实务中已经越来越多地出现在没有法人资格的组织中工作的人员,利用职务便利侵占本组织财物的行为。比如在“王某甲、王某乙职务侵占案——拆迁过程中村干部侵吞公共财物行为的定性”一文中,[4]王某甲、王某乙作为村干部,在协助政府管理土地征用补偿费用等工作已经完成时,利用村干部管理村集体事务的职务便利,共同私分村集体财产,也构成职务侵占罪。村集体作为基层群众自治组织,并不具备法人资格。

3. 国有公司、企业或者其他国有单位中的工作人员可以构成本罪

司法实务中有观点认为,该罪主体必须是非国有公司、企业、单位中的人员。[5]这是考虑到该罪与贪污罪的区分而做出的划分标准,但这只是从形式上认识到两罪的差异,并未从实质上解决“此罪与彼罪”的适用问题。在某些情况下,国有公司、企业、单位中的工作人员的行为也可以构成职务侵占罪,比如国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,如果该类人员并未在管理、经营国有财产过程中利用相应的职务便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物,便不以贪污论。[6]

4. 实践中存在的特殊情况

一人公司的股东不应成为本罪的主体。在“王某某职务侵占案之一人公司的法定代表人能否构成职务侵占罪”这一案例中,[7]法院认为“在实际股东仅有法定代表人一人、其个人财产与公司财产混同的情况下,主观上难以认定具有非法占有的故意,客观上并未侵犯其他挂名股东的权益”。倘若该情形下的行为人通过将公司财产据为己有的方式逃避债务等,只能以其他犯罪(如诈骗罪)论处。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,利用职务上的便利侵占公共财物的,应认定为贪污罪。村民委员会等村基层组织人员,利用职务便利侵吞集体财产的,以职务侵占罪论处;但是如果在协助人民政府从事行政管理工作时,利用职务上的便利侵占公共财物的,则成立贪污罪。

02.利用职务便利

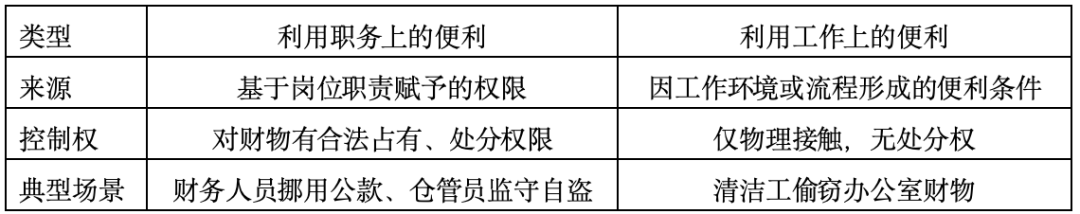

利用职务便利的实质为行为人依工作职责能够占有、控制本单位财物,关于职务侵占罪中“职务”的内涵是否同时包含事务管理与劳务活动,理论界与实务界长期存在争议。部分观点主张,此处的“职务”应排除单纯的劳务性工作,认为从事劳务过程中接触财物的行为仅属于利用工作便利而非职务便利;另有观点则认为,两者的差异更多是形式层面的划分,实质意义有限。

笔者认为,单纯从“事务管理”与“劳务”的抽象区分切入,进而试图界定“职务便利”与“工作便利”的边界,其实际价值值得商榷。职务侵占罪中“职务便利”的本质,应聚焦于行为人对本单位财物的管理权(如主管权)、保管权或经手权的滥用。具体而言:在决策、审批、调拨、处置单位事务等过程中,行为人直接掌控单位财物的流转与分配,此时将财物非法占为己有的行为显然属于利用职务便利,实践中对此争议较少。

争议点在于,保管或临时经手单位财物的行为是否必然属于履行职务行为?例如,临时搬运工、司机等劳务人员对财物的短暂控制是否构成“职务便利”?此类情形下非法占有财物的性质认定(职务侵占或普通盗窃)仍需结合具体职责内容、控制权限深度等要素进一步厘清。

职务侵占罪的本质在于行为人利用职务便利,通过侵吞、窃取、骗取等手段非法占有本单位财物。因此,对其中的“保管”或“经手”行为,不能简单理解为物理上的“短暂持有”或财物“经手传递”,而应要求行为人具备对财物的实际控制权与处分权限。行为人必须具备完整的占有意图(明知财物归属单位仍意图非法占有)、明确的处分行为(如转移、变卖)及职务赋予的处分权限,方可认定其具有“管理、经手”的职务便利。若行为人仅因工作分工短暂接触财物(如临时搬运、传递物品),且对财物无实质控制权(如不能决定用途或处置),则其行为本质为“工作机会的利用”,而非职务便利的滥用。此时,财物的实际控制权仍归属单位负责人或现场管理者,行为人仅为占有辅助者,仅协助物理转移,无权处分。若行为人利用短暂持有财物的机会窃取,其行为性质与“利用工作便利接近财物”的盗窃罪无异,因缺乏职务赋予的控制权限,应认定为盗窃罪而非职务侵占罪。[8]

对人民法院案例库“贺某松职务侵占案”为例进行分析,根据《刑法》第271条,职务侵占罪的犯罪主体为“公司、企业或其他单位的工作人员”,包括正式职工、合同工、临时工等所有与单位存在劳动关系或事实劳务关系的人员。是否构成职务侵占罪,不取决于行为人的身份是否为正式职工,而是取决于其是否在职务活动中实际承担了管理、经手或主管单位财物的职责。临时搬运工的职责通常为物理转移货物,若其仅负责搬运而无权决定货物去向或处置方式,则属于“经手”但无管理权限。若搬运工因职责需要实际控制货物(如独立签收、清点货物),并在控制期间非法占有,则属于利用职务便利。若仅按指令搬运货物,对货物无实质控制权,则属于“工作便利”,非法占有应认定为盗窃罪。

PART.03 实务总结建议

1.完善职务侵占罪法律法规和司法解释

随着新型经济业态的不断涌现,职务侵占罪的表现形式也在不断变化。司法机关应及时总结实践经验,进一步完善相关法律法规和司法解释,特别是对“数额特别巨大”等量刑标准的明确化,确保法律适用的统一性和可操作性。同时,应加强对新型犯罪手段的研究,及时出台针对性的司法解释,以应对职务侵占罪在金融、互联网等新兴领域的复杂表现。

2.强化企业内部治理与风险防控

企业应建立健全内部管理制度,特别是财务、仓储、销售等关键岗位的监督机制,防止因管理漏洞导致职务侵占行为的发生。对于股权结构复杂的企业,应加强公司治理,规范股东会、董事会的决策程序,防止大股东或高管利用职权侵占公司财产。同时,加强对企业员工关联关系排查,签订竞业限制协议,防止企业员工利用关联关系虚构交易环节开展同业竞争侵占公司财产。

3.加强跨部门协作与信息共享

职务侵占罪往往涉及复杂的财务操作和跨区域资金流动,单靠某一部门的监管难以有效遏制犯罪。司法机关应加强与税务、市场监管、金融监管等部门的协作,建立信息共享机制,形成打击职务侵占罪的合力,护航民营企业健康发展。

4.严格把握主体身份与职务便利的认定

在司法实践中,职务侵占罪的主体身份和“利用职务便利”的认定是关键难点。司法机关应严格遵循主客观要件统一的原则,结合具体案情,准确判断行为人是否具备职务侵占罪的主体资格,是否利用了职务上的便利。对于临时工、劳务派遣人员等特殊主体,应重点审查其实际职责和对财物的控制权限,避免机械地以劳动合同形式作为认定标准。

END

随着经济社会的发展,职务侵占罪的表现形式将更加多样化,犯罪手段也将更加隐蔽。司法机关应加强对新型职务侵占犯罪的研究,不断完善职务侵占罪相关法律法规和司法解释,加大对职务侵占犯罪的打击力度,维护市场经济秩序和社会公平正义。

[1]参见刘艳红:《保护民营企业视角下职务侵占罪的司法适用研究》,载《现代法学》2023年第3期,第186页。

[2]参见山西省晋中市中级人民法院(2020)晋 07 刑终 83 号刑事裁定书。

[3]参见广东省广州市萝岗区人民法院(2014)穗萝法刑初字第132号刑事判决书。

[4]参见人民法院案例库案例:该案一审案号为(2016)鲁0212刑初220号,二审案号为(2017)鲁02刑终490号。

[5]参见毕志强、肖介清:《职务侵占罪研究》,人民法院出版社2001年版,第15-46页。

[6]参见人民法院案例库案例,该案一审案号为(2016)苏0703 刑初60号,该案二审案号为(2016)苏07刑终252号。

[7]参见人民法院案例库案例:该案一审案号为(2016)鲁06刑初55号,二审案号为(2019)鲁刑终46号。

[8]参见周光权:《职务侵占罪客观要件争议问题研究》,载《政治与法律》2018年第7期,第51页。

作者:万然、许佳雯