引言:在双碳目标的推动下,碳数据的双重法律属性日益凸显。碳数据不仅作为环境治理工具受到法律规制,还作为商业资产促进企业融资与碳市场交易。然而,企业在碳数据合规与资产化过程中面临多重压力,包括国内政策的刚性约束和国际合规的挑战。碳数据确权模糊、流通机制不完善以及数据造假风险等问题,成为企业实现碳数据增值的主要障碍。为有效应对这些挑战,我们需要关注和研究如何通过法律赋能支持企业在合规基础上解锁碳数据价值。

法理前提——碳数据的双重法律属性

真实可靠的碳数据是全国碳排放权交易市场各核心要素顺利推进的重要前提,是企业设定科学减排目标、进行碳配额履约和碳资产管理的重要依据[1]。形成碳排放数据的行为包括:重点排放单位自行或委托开展的活动数据和排放因子监测行为、核算行为;重点排放单位开展的碳排放数据报送行为;生态环境主管部门或委托的核查技术服务机构开展碳排放报告的核查行为[2]。在当代环境治理框架中,碳数据呈现出工具性价值与资本化潜能的双重属性。

01 公共属性:作为环境治理工具受到法律规制

碳数据的权责基础在于行政监管框架下的数据义务。碳数据在环境治理场景中被赋予公共属性,其采集、报告与核查构成企业的法定义务。根据温室气体排放量化与数据质量保证体系(即MRV体系)的要求,企业应当按照监测、报告、核查的顺序进行碳数据全流程管理。监测,是指为计算企业的碳排放而采取的一系列技术和管理措施,包括能源、物料等数据的测量、获取、分析、记录等,该环节是碳排放基础数据的来源。报告,是指企业对碳排放相关监测数据进行处理、整合、计算,并按照统一的报告格式向主管部门提交碳排放结果,该环节是对监测结果输出的过程。核查,是指通过文件审核和现场走访等方式对企业的碳排放信息报告进行核实,出具核查报告,确保数据真实可靠,该环节是对监测和报告进行取证和确认的过程。

鉴于碳数据在环境治理中的重要作用,2024年《碳排放权交易管理暂行条例》(下称《暂行条例》)明确规定了控排企业及第三方技术服务机构的碳数据质量保障责任:“重点排放单位应当对其排放统计核算数据、年度排放报告的真实性、完整性、准确性负责”,“技术服务机构......对其出具的检验检测报告承担相应责任,不得出具不实或者虚假的检验检测报告”[3]。上述内容体现国家为实现“双碳”目标对碳数据实行强制管控,表明碳数据作为一种环境治理公共政策工具,其质量问题受到法律的规制。

02资产属性:作为商业资产促进企业融资与碳市场交易

碳数据作为企业碳排放行为的量化记录,其商业资产属性的法律基础可溯及至《民法典》第127条对数据权益的开放性保护框架。在碳交易机制与ESG投资体系中,碳数据转化为具有市场定价功能的无形资产,其数据质量直接关联企业碳排放权交易与绿色溢价空间的拓展,进而促进环境绩效与经济收益的耦合。

一方面,碳数据通过资产化成为企业融资的重要工具。企业可将碳配额、CCER等碳资产纳入资产负债表,作为绿色债券发行、碳质押贷款或供应链融资的抵押品,如兴业信托设立“利丰A016碳权1号集合资金信托计划”,以碳排放权收益权为底层资产,将海峡股权交易中心碳排放权公开交易价格作为估价标准,通过受让福建三钢闽光股份有限公司100万碳排放权收益权的方式,向其提供绿色融资,为企业提供了一种新的低成本融资渠道[4]。此外,由碳数据作为基础支撑的ESG评级成为金融机构授信决策的重要依据,高评分的企业可据此获得利率优惠或融资额度上的提升。

另一方面,碳数据的质量直接影响碳资产的市场定价与交易效率。在碳排放权交易中,碳排放量、配额分配量及减排项目数据是确定碳价的关键变量。首先,碳数据的准确性、完整性和可靠性是市场参与者评估碳资产价值的基础,高质量的碳数据能够为市场提供明确的价格信号,促进公平交易,提高市场效率。其次,碳排放量的准确计算是碳交易的核心,碳数据的精确性直接影响碳交易定价,透明和可信的碳数据的能够降低交易风险,减少信息不对称,从而提升市场流动性。最后,通过确保碳数据的准确性,能够有效提升企业碳资产的市场价值,为企业和投资者提供更可靠的决策依据。

企业压力——政策要求与国际挑战的双重驱动

01 国内政策压力

碳数据合规管理在国内面临着巨大的政策压力,在双碳目标的引领下,我国实施了一系列政策,对企业的碳排放行为进行严格约束。2024年7月,国务院发布的《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》,明确了碳排放总量和强度双控指标的制定,并要求建立考核评价制度、完善碳排放核算机制等,使企业碳排放管理的紧迫性显著增加。此外,全国碳市场扩容也进一步加剧了企业的压力。2025年,全国碳市场将钢铁、水泥、铝冶炼等行业纳入覆盖范围,上述行业的企业需按照新要求进行碳排放数据核算和报告,以满足市场交易的需求[5]。与此同时,CCER(国家核证自愿减排量)市场的重启为企业提供了更多的履约选择,但也对企业碳数据的准确性和合规性提出了更高的要求。2025年3月,首批核证自愿减排量完成登记,标志着CCER市场正式重启,企业需要更加注重碳数据的质量和合规性,以降低履约成本并参与市场交易。上述政策的实施,不仅提高了企业碳排放管理的难度,也增加了企业合规的紧迫性,迫使企业在碳数据管理上投入更多资源,以适应日益严格的政策环境。

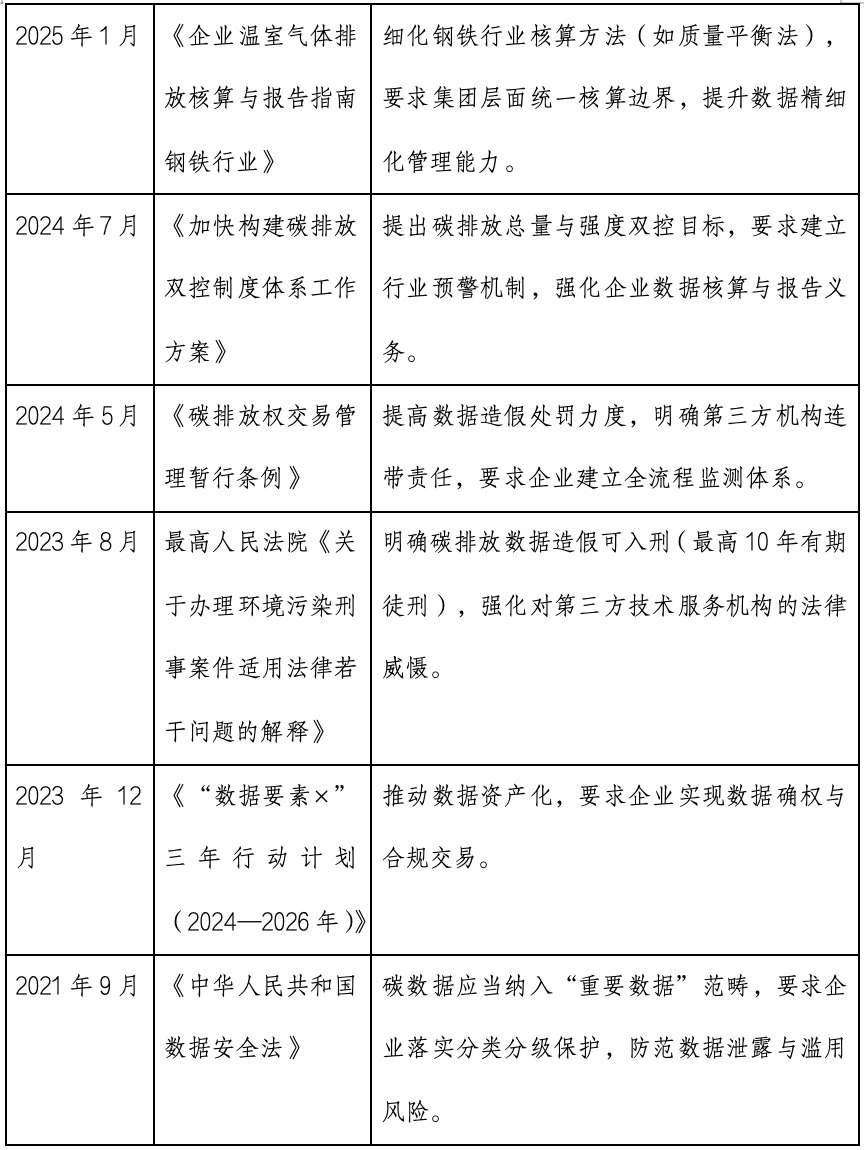

表1-碳数据合规与碳数据资产化法律、政策汇总

02 国际合规挑战

碳数据合规管理在国际层面面临严峻挑战,主要源于欧盟碳关税(下称CBAM)的实施。CBAM对企业的碳数据管理能力提出了更高要求,迫使中国企业加速提升碳数据合规能力。CBAM旨在防止“碳泄漏”,确保进口商品的碳成本与欧盟内部生产商品保持一致,其自2023年10月1日进入过渡期,要求企业申报碳排放数据,但暂不征税;2026年1月1日正式实施之后,进口商需购买CBAM证书并支付相应的碳关税。由于该机制覆盖钢铁、水泥、铝、化肥、电力和氢气等重要行业,且未来将扩展至更多领域,因此对我国企业碳数据合规管理带来了较大压力。

CBAM对企业提出的紧迫要求主要体现在三个方面:一是对碳排放数据的精准性提出了更高要求,企业需按照欧盟认可的碳统计方法,如EU ETS、ISO 14064、GHG协议等核算碳排放数据,以确保数据的国际认可度。二是增加了企业碳排放成本压力,碳关税的加收将显著提高碳排放行业的出口成本,削弱我国产品在国际市场上的价格竞争力。三是倒逼国内企业进行供应链调整,CBAM实施后,欧盟采购商更倾向于选择低碳产品供应商,因此增加了企业加快绿色供应链管理、提升碳减排能力的紧迫性。

痛点分析——企业碳数据合规与资产化过程为何受阻

01 碳数据确权模糊

在数据确权方面,碳数据的产生涉及企业运营、供应链活动、第三方监测等多个环节,其所有权是属于企业、政府还是公众,其使用权由谁有权调用、是否能够交易或共享,诸如此类问题缺乏法律或制度层面的清晰界定。若碳数据存在误差或造假的情况,数据权属不明导致企业、核查机构、技术供应商之间的责任划分不明确,导致追责困难,影响碳数据的公信力。此外,由于国际规则存在差异,不同国家或地区对碳数据权属的认定标准不一,跨国企业可能面临碳数据合规冲突,阻碍全球碳市场的互联互通。

02 碳数据流通机制不完善

在碳数据流通方面,一方面,碳数据的计量方法、核算口径以及认证流程尚未完全统一,不同行业和地区采用的标准和方法存在差异,导致数据的可比性和一致性受到限制,此种不一致性在跨行业或跨区域流通时会显著增加流通成本,影响碳数据的流通效率和市场价值。其次,技术支撑的不足进一步加剧了碳数据流通机制的不顺畅,尽管区块链、物联网等技术在碳数据追踪中的应用具有潜力,但目前尚未普及,这使得碳数据的透明度、安全性和流通效率难以得到有效保障。缺乏先进的技术支持,不仅增加了数据管理的复杂性,还可能导致信息不对称,影响市场参与者对碳数据的信任和使用。

03 企业碳数据造假风险

企业碳数据造假问题主要存在于碳数据监测和报告环节。监测环节主要是对送检样本进行造假,包括控排企业自主伪造原始碳排放档案信息和第三方技术服务机构协助造假两种情形。报告环节的造假行为多样,包括控排企业拒绝履行碳排放报告义务、不进行碳排放量统计、不编制碳排放报告、碳排放报告虚假陈述、伪造变造碳数据报告等。当企业违反碳数据质量监管义务,作出弄虚作假的行为时,会面临行政处罚风险,严重者甚至会受到刑事处罚。

在行政处罚方面,《暂行条例》在原《碳排放权交易管理办法(试行)》的基础上加大了行政处罚力度,规定篡改碳排放报告、伪造碳数据资料的,“处违法所得5倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足50万元的,处50万元以上200万元以下的罚款”,“处违法所得5倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足50万元的,处50万元以上200万元以下的罚款”,突破了行政罚款“3万元”上限[6],并对技术服务机构规定单位和主管人员的“双罚制”,综合运用罚款、责令停产整治、取消相关资质、禁止从业等多种处罚手段加以规制。在刑事处罚方面,2023年8月《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《若干问题的解释》)明确将碳排放报告造假认定为“提供虚假证明文件罪”的情形,造假情节严重者处以“有期徒刑并处罚金”的刑事处罚[7]。

纾困路径——法律赋能碳数据合规与碳数据资产化

01 签署碳数据权属专项协议,明晰碳数据权益边界

1.签署碳数据权属专项协议

在碳数据管理中,签署合同是明晰碳数据权益边界的重要手段。在涉及多方主体的场景中,如供应链协同减排或技术外包服务,通过制定碳数据权属专项协议,可以有效解决碳数据权属模糊的问题。在企业生产环节生成的碳排放数据,可以通过《碳排放监测服务合同》约定企业对其自产数据享有完整所有权,而第三方服务机构仅获得有限使用权,不仅保护了企业的数据权益,也避免碳数据滥用风险。在供应链上下游数据共享时,可以通过《碳数据共享协议》设定“有限授权”条款,确保数据使用的合规性。如在协议中规定“乙方(数据使用方)仅可将甲方(数据提供方)提供的碳数据用于本协议约定的减排目标,不得向第三方披露或用于其他商业目的。”明确数据的使用范围和限制,减少因数据共享而引发的法律风险。

2.完善碳数据确权相关合同条款

在碳配额质押、CCER项目开发等交易中,应重点完善碳资产交易合同中与碳数据确权相关的条款。首先,可以在确权条款中明确碳资产交易标的为“碳排放配额用益权”或“碳数据财产性权益”,以规避《民法典》第127条“数据权益”的模糊性。其次,在瑕疵担保条款中,可以要求数据提供方承诺“数据来源合法、核算方法符合《企业温室气体排放核算指南》”,并约定数据错误时的违约金计算标准。最后,在争议管辖条款中,优先选择国内碳交易试点地区法院管辖,充分利用地方司法经验优势。通过以上合同条款的完善,可有效降低碳资产交易中的法律风险,保障交易双方的合法权益,促进碳市场的健康发展。

02 完善企业碳管理制度,搭建碳数据合规“内部防火墙”

1.构建碳数据分级分类制度

依据《数据安全法》第21条“数据分类分级保护”要求,企业可以按照业务场景,将碳数据划分为核心数据(如配额分配基准值、实测监测数据等)、重要数据(如供应链碳排放数据等)、一般数据(如公开披露的排放总量等),制定差异化的存储、调用与共享规则,对核心数据实施“双人双岗”访问控制,对重要数据采用加密传输,而对于一般数据,则将其定向开放至供应链合作方。

2.设计碳数据全流程合规手册

企业可以针对碳数据生成、碳数据核算、碳数据流转等环节,制定标准化的合规手册。在碳数据生成环节,合规手册应当明确禁止擅自修改原始监测数据的行为,并且要求将所有数据记录完整签署并存档,以保证数据的原始性和可追溯性。在碳数据核算环节,合规手册可以遵循国家或行业认可的核算标准,如《温室气体排放核算与报告指南》(GB/T 32151)等,嵌入企业碳数据合规红线条款,禁止未经审核的核算方法或数据共享行为。在碳数据流转环节,合规手册明确碳数据共享和交易的具体流程,明确碳数据使用的调用的权限和范围,确保碳数据在流转过程中的合法性和安全性。

03 挖掘碳数据资产化空间,在合规基础上实现碳数据增值

1.设计碳数据资产入表方案

在碳数据资产化的过程中,企业可以通过推进碳数据资产入表,在碳数据合规的基础上继续挖掘碳数据的增值空间。依据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,企业可将碳数据纳入“无形资产”或“存货”科目进行核算[8]。在确权评估环节,控排企业可以通过区块链存证、时间戳等技术手段固化碳数据的生成过程,确保数据的“可辨认性”,满足会计准则的要求。在价值评估方面,企业可以引入“收益法”,如通过碳配额交易价格的贴现来确定碳数据的入表价值;或者采用成本法,以数据治理的投入作为评估依据。上述方法不仅能够将碳数据转化为具有财务价值的资产,还能在合规基础上实现碳数据增值,为企业的可持续发展提供新动力。

2.积极探索碳数据的市场化路径

碳数据的市场化路径主要包括碳数据质押融资和碳数据证券化两种方式。在碳数据质押融资方面,企业可以将碳数据作为质押物,通过与金融机构签订质押合同,将碳数据的财产性权益转化为融资工具,向银行或其他金融机构申请贷款,不仅能为企业提供资金支持,还可通过市场化手段提升碳数据的资产价值。在碳数据证券化方面,企业可以将碳数据打包成金融产品,通过证券化的方式在资本市场进行交易,吸引投资者的关注,为企业提供新的融资渠道,同时推动碳数据的市场化流通。

结语

未来,随着法律框架的不断完善和技术创新的支持,碳数据的合规与资产化将成为涉碳企业实现可持续发展的重要路径。我们期待能通过法律赋能,帮助企业有效应对政策压力和国际挑战,在碳市场中挖掘新的增长点,解锁碳数据的潜在价值,为企业的绿色转型和高质量发展提供强大动力。

[1] 中碳登.《环境经济》系列报道③:碳数据让碳排放说得清[EB/OL].[2024-09-21].https://mp.weixin.qq.com/s/NUHhREQm1iv6ouQnynk6IA

[2]金宵羽.我国碳市场数据质量监管制度的完善[J].江西社会科学,2024,44(11):172-182.

[3] 国务院.碳排放权交易管理暂行条例[EB/OL].(2024-01-25)[2024-02-04].https://www.gov.cn/zhengce/content/202402/content_6930137.htm

[4] 中诚研究:碳关税、绿色转型和碳信托发展新机遇[EB/OL].[2023-06-05].https://finance.sina.com.cn/trust/2023-06-05/doc-imywewnn3345929.shtml

[5] 关于印发《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》的通知[EB/OL].[2025-03-21].https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202503/t20250326_1104736.html

[6] 生态环境部.碳排放权交易管理办法(试行)[EB/OL].[2020-12-31]https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-01/06/content_5577360.htm

[7] 最高人民法院.关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释[EB/OL].[2023-08-09]https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/408592.html

[8] 财政部.企业数据资源相关会计处理暂行规定[EB/OL].[2023-08-01]https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6899395.htm

作者:沈大力、孙明昊