从法律关系上看,诈骗罪和合同诈骗罪是一般法与特别法的关系。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指自然人以非法占有为目的,使用欺骗方法骗取数额较大的公私财物的行为。根据《刑法》第二百二十四条规定,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人数额较大的财物的行为。本文分为上下两篇,从合同诈骗罪与诈骗罪的法律规定以及公开裁判文书相关案例的梳理与解析进行切入,分析司法实务中合同诈骗罪与诈骗罪的界定问题。本篇为上篇,主要梳理合同诈骗罪与诈骗罪的法律规定和异同点,以及基于裁判文书分析司法实务中认定合同诈骗罪的“合同”的界定。

合同诈骗罪与诈骗罪的法律规定

诈骗罪相关法律规定及立案追诉标准

1、法律规定

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

2、立案追诉标准

最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释【法释〔2011〕7号】

第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

合同诈骗罪相关法律规定及立案追诉标准

1、法律规定

第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

01 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

02 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

03 没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

04 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

05 以其他方法骗取对方当事人财物的。

2、立案追诉标准

关于印发《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知(2022)

第六十九条 〔合同诈骗案(刑法第二百二十四条)〕以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

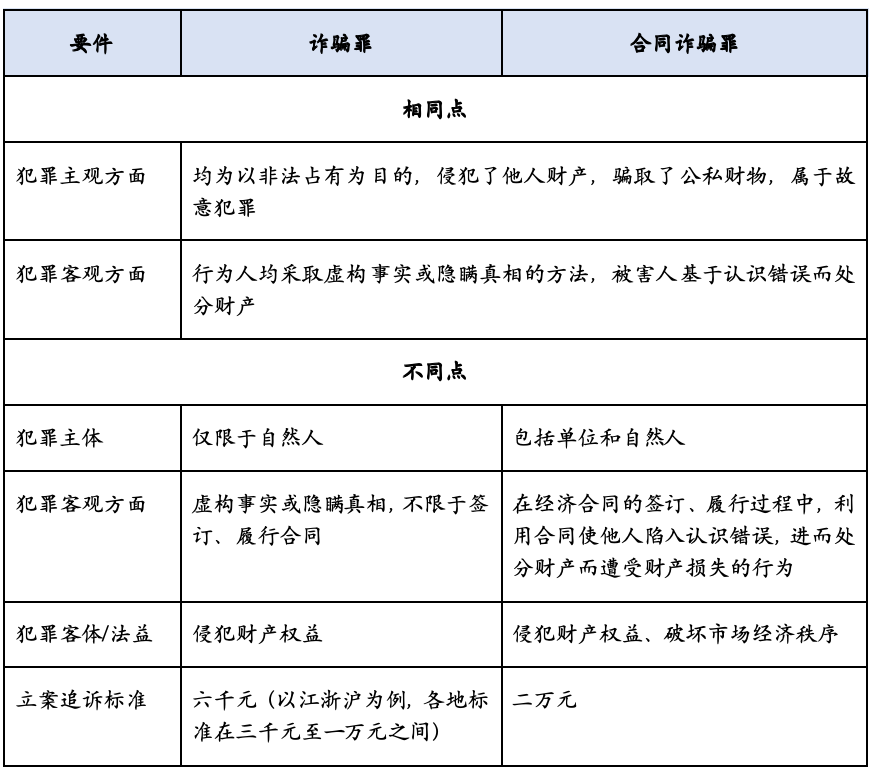

诈骗罪及合同诈骗罪的异同

司法实务中关于合同诈骗罪中“合同”的界定

1、合同诈骗罪中的“合同”必须是能够体现一定的市场秩序,体现财产转移或者交易关系,为行为人带来财产利益的合同。

01 郑某合同诈骗案[1]

(1)基本案情

2020年4月,被告人郑某虚构并散布其拥有某路灯维修维护项目并可以分包给他人的虚假消息。同年4月5日,童某与郑某在郑某实际控制的A公司签订《安装工程施工劳务分包协议》,约定将某路灯维修维护项目分包给童某,工程总量为拆除和更换750套路灯灯头,每套施工费500元;劳务承包人交纳15万元保证金,待工程验收后将保证金返还。4月9日,童某按照协议向A公司的公司账户转账15万元保证金,郑某让该公司会计将该款转至其个人银行账户。2020年6月至8月,郑某以同样方式分别骗取被害人吴某勇11.6万元,骗取被害人陈某松20万元。因上述工程系虚构,童某、吴某勇、陈某松未能进场施工。郑某将骗取的资金共计46.6万元用于归还网贷及个人消费。

(2)法院判决

法院认为被告人郑某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币六万元,责令其向被害人退赔经济损失。

(3)裁判要旨

诈骗罪与合同诈骗罪可从以下方面进行区分。一是从法益侵害来看,诈骗罪侵害的是公私财物所有权,合同诈骗罪侵害的是国家对经济合同的管理秩序与公私财物所有权,并非所有诈骗罪中涉及合同,都一定构成合同诈骗罪。合同诈骗罪中的“合同”应当体现一定的市场秩序,体现财产转移或交易关系,是给行为人带来财产利益的合同。与市场秩序无关以及主要不受市场调整的合同,如不具有交易性质的赠与合同、婚姻、收养、扶养、监护等有关身份关系的协议等,不扰乱市场经济活动秩序,通常情况下不应视为合同诈骗罪中的“合同”。二是从犯罪手段来看,合同诈骗罪骗取的财物一定是合同的标的物或者与其他合同相关的财物,是履行、签订合同后的附随结果,如果骗取财产并未伴随合同签订、履行,即便收到财物后补签合同来掩盖诈骗行为,亦不能认定为合同诈骗罪。

(4)案例评析

本案中,郑某通过虚构某路灯维修维护项目,并与童某等人签订《安装工程施工劳务分包协议》,骗取童某等人的保证金。该《安装工程施工劳务分包协议》本质上是建设工程施工分包合同,属于体现市场秩序、交易关系的“合同”。郑某骗取的保证金也是伴随着《安装工程施工劳务分包协议》的签订、履行。故,其行为符合合同诈骗罪的构成要件。

02 彭某某合同诈骗案[2]

(1)基本案情

2012年11月底,杨某某将某工程施工图交给被告人彭某某,让被告人彭某某帮忙预算该工程的土木价格。被告人彭某某取得施工图后,于2012年12月至2013年11月7日期间,利用图纸虚构自己是该工程的承包商,以将该工程的混凝土、木工、内外防护的安装、拆卸、钢筋加工等项目分包为由,先后与董某、李某某、范某签订五份该工程的分包合同,同时分别以收取合同约定的工程保证金名义,先后骗取三人现金7,000元、10,000元、2,000元。后董某、李某某、范某未能入场施工,被告人改变联系方式隐匿,所获钱款已被其挥霍。

(2)法院判决

法院认为,被告人彭某某以非法占有为目的,隐瞒真相,虚构自己劳务总包的身份,与董某、李某某、范某分别签订了书面的工程分包合同,以收取合同中约定的保证金的名义骗取了三人的现金,事后被告人改变联系方式隐匿的行为属于合同诈骗,由于未达到入罪标准,不构成犯罪。

(3)裁判要旨

诈骗罪与合同诈骗罪在实践中的边界较为模糊,在认定是否构成合同诈骗罪时,一要注意合同是手段而非目的,不能割裂整个诈骗过程单独看待“签订合同”的行为。二要注意合同诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,诈骗罪规定在刑法第五章“侵犯财产罪”一章中,其犯罪客体是公私财产所有权,而合同诈骗罪规定在刑法第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”第八节“扰乱市场秩序罪”中,也即合同诈骗罪的犯罪客体除了侵犯公私财产所有权以外,还包括扰乱了合同管理行业领域的市场秩序。

(4)案例评析

本案中,被告人彭某某谎称自己是承包商,以将该工程的混凝土、木工、内外防护的安装、拆卸、钢筋加工等项目分包为由,先后与董某、李某某、范某签订五份该工程的分包合同,后骗取保证金。分包合同本质上是维护市场秩序、规范交易行为的协议,但本案中彭某某并不属于承包商,其冒用他人名义与童某、李某某、范某等人签订分包合同并骗取保证金的行为构成合同诈骗。

综上可知,司法实践中,在认定合同诈骗罪时首先要确定合同诈骗罪中的“合同”必须是能够体现一定的市场秩序,体现财产转移或者交易关系,为行为人带来财产利益的合同。其次,需确定合同诈骗罪骗取的财物一定是合同的标的物或者与其他合同相关的财物,是履行、签订合同后的附随结果,若骗取财物独立于合同的签订、履行,其并不构成合同诈骗罪。

同时,通过该案例可知,当诈骗金额介于诈骗罪和合同诈骗罪的入罪金额时,若该行为构成合同诈骗罪,即使其达到了诈骗罪的入罪标准,其也不能够再以诈骗罪对被告人科处刑罚,而是应该以未达到入罪标准,认定其不构成犯罪。

2、担保行为若服务于其他交易行为,亦可认定与社会主义市场经济秩序存在关联,可纳入合同诈骗案的范畴

03 任某等合同诈骗案[3]

(1)基本案情

被告人王某1分别于2020年6月和2022年11月注册成立A公司和B公司,担任两家公司实际控制人。其招募被告人任某、潘某1分别担任公司一部、三部总监、招募被告人向某、常某、毛某、彭某、王某2担任小组长,以财富花旗公司的名义对外招揽客户,虚构了客户提供见证人可以提高征信积分办理贷款以及见证人不需要承担还款、担保责任的事实,隐瞒实际贷款人为见证人的真相,使客户陷入A公司和B公司工作人员帮其办理贷款的错误认识,从而骗得客户支付高额服务费。

(2)法院判决

法院认为被告人王某1、任某、潘某1、向某、常某、毛某、彭某、王某2均构成合同诈骗罪,对其判处有期徒刑,并处罚金。

(3)案例评析

担保行为通常涉及为某项交易或债务提供保证或抵押,以确保交易的顺利进行或债务的履行。在本案中,虽然表面上看似客户是在为贷款提供“见证”,但实际上这种“见证”行为被王某1等人利用,成为了一种变相的担保行为,即见证人实际上成为了贷款的最终承担者。王某1等人通过虚构的贷款流程和担保行为(即见证人的角色),骗取了客户的高额服务费,破坏了正常的金融市场秩序。他们的行为不仅具有明显的主观故意和非法占有目的,还通过合同手段实施了诈骗行为。因此,王某1等人应被认定为犯有合同诈骗罪。

以上为诈骗罪与合同诈骗罪的法律规定以及司法实务中认定合同诈骗罪中的“合同”的介绍。后续,笔者将针对实务案例中涉及合同但不构成合同诈骗罪的诈骗行为以及并非属于书面合同但仍构成合同诈骗罪的行为进一步分析和讨论,敬请关注!

[1](2022)川0793刑初32号,已被选入人民法院案例库,入库编号:2023-03-1-167-006

[2](2017)川08刑终77号,已被选入人民法院案例库,入库编号:2024-05-1-167-001

[3](2023)沪0107刑初1189号

作者:冯禾坤、袁莉雅