引言:2011年,国家发展改革委发布《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》,明确“同意北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市开展碳排放权交易试点”。这一举措标志着我国碳交易市场正式启动区域性的探索。此后,有关碳排放权权属界定、碳配额量化分配以及各地履约机制的建立完善的相关研究也逐步深化,为碳配额质押融资提供了重要的支撑。党的二十大报告提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和”便是我国对“双碳”目标的顶层制度部署,“双碳”目标的落实需要不断激发碳市场在行业降碳节能中的潜力。作为创新性实现碳排放权灵活运作的碳排放权担保融资制度也在这一过程中不断得到发展。这一机制契合《碳排放权交易管理暂行条例》的市场化配置,利用金融手段激发碳排放权的财产价值,为减排提供资金支持,是我国碳排放权市场有效、良性运转的重要工具。

2013年碳配额质押融资在市场上崭露头角,2014年湖北碳排放权交易市场试点达成了国内第一例碳配额质押融资案例1,即湖北宜化集团与兴业银行武汉分行达成质押贷款,该笔业务以湖北省核发的碳排放权配额作为质押担保,为湖北宜化集团成功融资4000万元,创新开拓了碳排放权价值实现路径。但由于碳市场仍处于起步阶段,且各类政策保障并不完善,因此碳配额质押融资仍处于零星发展阶段。2以2021年全国碳市场正式启动为分水岭,碳配额担保融资制度不断得到支持。从政策发展的脉络来看,2021年中国人民银行发布《金融行业标准(JRT 0228-2021)环境权益融资工具》,该文件正式提出环境权益抵质押的含义,即“资金融入方以环境权益作为抵质押物向资金融出方申请获得贷款的融资活动”。32022年4月,中国证券监督管理委员会发布金融行业标准(JR/T 0244-2022)《碳金融产品》,明确提出“碳资产抵质押融资”作为碳市场融资工具,体现了碳排放权益在环境权益中的独特地位。截至目前广东省高级人民法院、广东省生态环境厅、中国人民银行广东省分行联合印发《关于推进碳排放配额担保助力绿色金融发展的若干意见》,在全国范围内首次为碳排放配额质押融资提供系统化的司法保障,为其他省市提供了可借鉴经验。

尽管诸多文件对碳排放配额交易予以政策支持,但囿于碳排放权的属性争议,致使碳配额现实操作中仍存在较多问题,阻碍碳排放市场有效运作。

Part.01碳配额抵质押选择之理论争论

土地使用的合规管理

1. 碳排放权法律属性不明

本文所指碳配额是指分配给重点排放单位的规定时期内的碳排放额度。从理论上分析,碳排放权是指“二氧化碳等温室气体排放的权利”,而碳配额则是当前碳交易机制中实际用于交易、质押的标的,更是碳排放权从抽象权利转化为具体权益的关键载体。基于二者在实践中的紧密关联性,以下对这两个概念的区别表述不再加以详细解释。4我国《民法典》或其他特别法尚未将碳排放权纳入法律规定,碳排放权自身不可避免存在属性不明的弊端,国内学者对碳排放权属性之定义,多集中于公权属性说、私权属性说以及混合属性说。

公权属性说将碳排放权与行政行为进行结合,其出发点大多集中于政府部门通过配额分配实现碳排放权市场的最初运作,将其视为一种行政许可。除此之外,存在基于大气环境容量稀缺性以及大气信托理论,认为碳排放权是一种行政规制权5。公权属性说一大弊端在于过分强调公权力对于碳配额分配、核准及监督效能,未能为市场化运作提供理论依据。

私权属性说以碳排放权背后的占有、使用、收益权能,将碳排放权界定为一种物权,在现今的权利体系中为碳排放权寻找合适的位置,在稳定现有权利体系的情况下为碳排放权属性进行锚定。同时也存在将其界定为数据产权的学说,此学说基于碳排放权以数据为特定表现形式,创新性地将碳排放权与新兴权利相契合。6但私权属性说仅聚焦碳排放权的权益属性,但其作为一项新型权利能否被纳入相关私权体系仍有待讨论。

混合属性说将公权色彩与私权路径相结合,有“环境权+发展权”7“行政许可+民事合同”8等多种路径,体现了碳排放权本身的复合型特色,但多属性的复合界定为碳排放权相关规定的落地增添了复杂性。以行政罚款为例,当碳排放企业违法排放时,行政机关对碳排放企业进行罚款是否仍要结合民事合同约定;再例如对于碳交易中的场外交易,是否应采取“一刀切”的态度也有待讨论。此属性界定学理性较强,但缺少解决碳排放权领域实务争议的解决路径。

碳排放权作为碳配额市场开展的重要权属依托,其属性界定不明必然导致权利认定之模糊,最终关系着碳配额市场后续交易是否顺畅。言及当下,碳配额作为贷款交易对象有广阔的碳市场可供操作,但现今碳配额交易面临抵质押模式选择受阻问题,直接影响相关资产价值实现。

2. 碳配额抵质押选择受阻

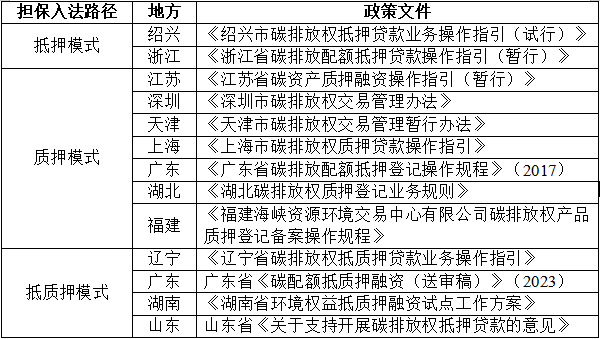

表1 碳配额融资模式

就表1展示可得,在各地的碳配额抵质押融资实践中,大抵可以分为三种模式,分别是抵押模式、质押模式以及抵质押模式。在三种模式中,以第三种抵质押模式最为模糊,并未在实际操作中明确究竟适用何种融资形式,仅仅以“抵质押”或者“担保”等字样较为模糊地表达碳配额融资担保路径。因此就本文而言,仅对质押模式与抵押模式之差别予以明晰,以期对实践有所裨益。

① 模式一:抵押模式

抵押模式的法律依据《中华人民共和国民法典》第395条9,依照条文“法律、行政法规未禁止的其他财产”所述,此模式所秉承的抵押逻辑为“法无禁止即可为”10,从法定层面上突破了担保物权抵押中的传统客体限制,将抵押财产拓展至法律未做禁止性规定的各类财产形态,11为碳排放权背后的新兴财产权益提供了容纳空间。同时,从行政法规层面而言,《碳排放权交易管理暂行条例》第15条12规定的交易方式中也并未对碳配额设置抵押予以禁止。13

抵押模式同时拥有司法实践案例辅以支撑。2021年,在人民银行杭州中心支行、浙江省生态环境厅推动下,绍兴恒信农商行为绍兴中成热电有限公司成功办理碳排放权抵押贷款业务共计6000万元,彰显了碳排放权自身的经济价值与可交易性。14同年,绍兴市以《绍兴市碳排放权抵押贷款业务操作指引(试行)》为实务指导,为有效盘活企业碳配额资产,金融支持双碳目标进行有益指引。

最后,在担保财产处置方面,抵押模式依照《民法典》规定,原则上可以予以转让,双方合同另有约定除外。由此可见,抵押模式与碳配额交易的市场化特色相契合,一方面将金融模式引入碳配额交易市场,激活重点排放单位参与碳配额融资担保活动的热情;另一方面有利于保证碳配额本身的交易灵活性,以此顺应市场“买低卖高”规律,应对市场变动,盘活企业资产。

② 模式二:质押模式

质押模式的法律依据大多为《民法典》第440条15,依照条文“法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利”所述,此模式所秉承的质押逻辑为质权的标的物是可以转让的无形财产权利。16碳排放权作为国家环境资源所有权之上建立的他物权,以大气环境容量的使用价值作为其核心。量化大气环境容量最终通过碳配额衡量重点排放单位的排放情况,表现为企业通过自愿减排以及分配所获得的配额,最终实现以经济量化手段约束企业排放行为的目的。基于此,作为一项具备财产性、可转让性的融资模式,17质押模式具有其合法性。

质押模式同样具有实践案例辅以支撑。以深圳碳市场融资情况为例,2021—2023年期间,深圳碳市场累计质押融资1.58亿元,其中包括太平财险落地粤港澳大湾区首笔碳配额质押贷款保证保险等多个碳排放权融资案例。18

最后,在担保财产处置方面,质押模式依照《民法典》规定,原则上不得转让,双方协商同意除外。质押模式下,企业在碳配额之上设置质押后,不得再以此为担保内容另行申请融资,虽然银行业金融机构并非碳排放主体,未能拥有碳排放权交易账户对碳配额实现事实占有,但现有的质权标的处置能在一定程度上以法院拍卖路径实现,因此质押模式能够较为有效地保护质权人财产权益不受侵害。

实践中,碳配额融资更倾向于采用“质押”模式而非“抵押”。在这一模式下,质押权人的权利能获得更充分的保障。碳排放权与专利权等经行政许可授予的无形财产权类似,其权利客体的非物质性决定了此类客体无需通过实物占有实现担保公示,而是以登记等方式实现对其权利控制的结果,因此碳配额更适合以质押方式设立担保。但尽管选择碳配额质押方式进行融资,实务中仍存在较多问题亟待解决。

[1]周慧:《湖北签约全国首笔碳排放权质押4000万元贷款》,载《21世纪经济报道》2014年9月16日。

[2]参见庞心睿、刘慧心:《碳资产抵质押融资的分析及建议》,载中国绿色金融研究院网,

https://iigf.cufe.edu.cn/info/1012/8696.htm,2024年4月30日发布,2025年5月26日访问。

[3]参见中国人民银行:《金融行业标准(JRT0228-2021)环境权益融资工具》,载

http://116.205.170.202:9081/resources/file/2025/06/03/683148359700549.pdf,2021年7月22日发布,2025年7月25日访问。

[4]参见中国资产评估协会编:《关于印发〈资产评估专家指引第17号——碳资产评估〉的通知》,2024年11月29日。

[5]参见王慧:《论碳排放权的法律性质》,载《求是学刊》2016年第43卷第6期,第74-86页。

[6]参见杨博文:《碳达峰、碳中和目标下碳排放权的权利构造与应然理路》,载《河海大学学报(哲学社会科学版)》2022年第3期,第91-98+116页。

[7]王莉、闫媛媛:《碳排放权法律属性的二元界定》,载《山东科技大学学报(社会科学版)》2022年第24卷第3期,第57-66页。

[8]魏庆坡:《碳排放权法律属性定位的反思与制度完善——以双阶理论为视角》,载《法商研究》2023年第40卷第4期,第17-30页。

[9]参见《中华人民共和国民法典》第三百九十五条,“债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:(一)建筑物和其他土地附着物;(二)建设用地使用权;(三)海域使用权;(四)生产设备、原材料、半成品、产品;(五)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(六)交通运输工具;(七)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。”

[10]参见王文熹:《碳排放权担保融资:制度实践与理论进路》,载《金融发展研究》2025年第2期,第77-87页。

[11]参见金曼:《碳金融背景下碳排放权质押融资的法律风险及其规制》,载《金融理论与实践》2022年第10期,第36-44页。

[12]参见《碳排放权交易管理暂行条例》第十五条,“碳排放权交易可以采取协议转让、单向竞价或者符合国家有关规定的其他现货交易方式。禁止任何单位和个人通过欺诈、恶意串通、散布虚假信息等方式操纵全国碳排放权交易市场或者扰乱全国碳排放权交易市场秩序。”

[13]参见陈益龙:《我国碳排放权抵押担保模式的制度构建》,载《南方金融》2024年第4期,第65-76页。

[14]参见中国人民银行浙江省分行:《浙江首单碳排放权抵押贷款落地》,载微信公众号“中国人民银行浙江省分行”,2021年7月8日发布,2025年5月27日访问。

[15]参见《中华人民共和国民法典》第四百四十条,“债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质:(一)汇票、本票、支票;(二)债券、存款单;(三)仓单、提单;(四)可以转让的基金份额、股权;(五)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;(六)现有的以及将有的应收账款;(七)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。”

[16]参见康京涛:《碳排放权质押融资:法理阐释与规范构造》,载《宁夏社会科学》2024年第3期,第163-172页。

[17]韩英夫、李杰杰:《碳排放权担保融资制度的困境与破解》,载《金融与经济》2024年第10期,第12-23页。

[18]参见深圳排放权交易所:《经典案例|深圳碳配额质押融资与回购业务创新实践案例——深圳排放权交易所》,载微信公众号“深圳排放权交易所”,2024年5月22日发布,2025年5月27日访问。

作者:王冬舒、李正一