引言:近日,娃哈哈集团董事长宗馥莉被三名自称“同父异母弟妹”的宗氏后人起诉,要求冻结其名下汇丰银行账户内18亿美元资产,并追讨父亲宗庆后生前承诺的21亿美元家族离岸信托权益。宗馥莉常年作为娃哈哈唯一继承人出现在大众面前,突然出现的“非婚生子女”不仅打破了宗庆后老牌企业家的形象,也揭示了家族信托背后的纠纷。

01 事件背景及争议焦点

三名美籍原告宗继昌(Jacky Zong)、宗婕莉(Jessie Zong)及宗继盛(Jerry Zong)向香港高等法院提起诉讼,要求冻结宗馥莉名下汇丰银行账户内的18亿美元资产,并追索其父宗庆后生前承诺的21亿美元信托权益。同时,三人已在杭州市中级人民法院提起确权之诉,主张继承宗庆后所持有的娃哈哈集团29.4%股权。按当前市值估算,该部分股权价值逾200亿元人民币。若计入境外资产,本案争议总金额高达340亿元人民币。

据诉讼材料显示,三名原告均为娃哈哈集团前高管杜建英所生子女。杜建英1988年毕业于浙江大学,于娃哈哈初创期放弃干部身份加入公司。1996年,她以“监护人”身份陪同时年14岁的宗馥莉赴美留学期间,在洛杉矶诞下长子宗继昌。此后十年间,杜建英又为宗庆后生育一女一子。需指出的是,在此期间,宗庆后与原配妻子施幼珍的婚姻关系一直存续。1991年至2008年间,娃哈哈在全球多地的合作业务及离岸公司运营均由杜建英负责打理。2010年,杜建英创立三捷投资集团,涉足产业投资领域,重点投向生物医疗、新能源及新材料产业,并持续持有娃哈哈合资公司股份。

原告方声称,2003年宗庆后曾指示财务团队在汇丰银行设立三只独立信托,每只规模7亿美元,受益人分别为三名非婚生子女。据香港高等法院卷宗显示,截至2025年5月,相关账户余额仅余18亿美元,且其中“110万美元于2024年5月被异常转出”。原告律师据此指控宗馥莉“擅自转移信托资产”,请求法院颁布资产禁制令。宗馥莉方面则反驳称,涉案账户资金实为东南亚市场拓展储备金,该110万美元转账系用于支付越南工厂设备尾款,并提供了完整的合同及发票作为凭证。

原告律师进一步表示,宗庆后曾要求下属协助设立信托,因资金不足还指示助理将人民币兑换成美元。他们要求宗馥莉履行其父遗嘱承诺,支付资产利息并赔偿资金转移造成的损失。

对此,宗馥莉方面予以强势反击。其核心主张包括:从未接到父亲关于设立上述信托的指示,亦不知悉所谓人民币兑换的来源。更为关键的是,宗馥莉提交了一份据称为其父2020年所立的遗嘱副本,声称其中已明确将境外全部资产遗赠予她个人。然而,见证人仅为两名娃哈哈集团高管,无其他家庭成员在场,其真实性尚待法庭认定。

02 宗氏争产案的双线困局

这场争产案的特殊性在于其跨越两个法律管辖区,香港法庭主要审理信托纠纷,焦点是汇丰账户18亿美元资产的处置权。法官近期宣布将裁决延后两个月,明确表示担心“命令可能干扰杭州法院的案件”。

杭州中院则关于股权继承权确认问题,虽尚未确定开庭日期,但证据交换工作已在进行。若三名非婚生子女胜诉,涉及的200亿股权价值,可能会对娃哈哈股权结构产生动摇,引发公司控制权争夺。

在下文中,我们主要对信托纠纷进行探讨。作为一种特殊的财产管理制度与法律行为,信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系,但相较于其他三者,信托对于大众而言仍属相对陌生的产物,尤其是近年国内新兴的家族信托,与社会大众间似乎更是“笼罩着一层神秘的面纱”,但伴随着国内信托业的发展、市场的开放与私人财富的不断累积,可以预见,家族信托不仅将成为未来信托行业发展的一个着力点,也会成为高净值人群进行家族财富规划时的一个良好选择。

从概念上看,家族信托是信托的一种形式,是通过个人或家族将财产委托给信托公司,以信托管理人代为管理、处置信托财产,进而防止家族资产流失、实现信托财产的增值与家族财富的规划与传承。

宗庆后遗产争夺战暴露了中国企业家在家族关系处理上的普遍困境——过于依赖个人权威和非正式安排,缺乏制度化解决方案。

03 如何科学设计家族信托模式

首先,家族信托的核心价值之一在于其应具备合理的动态调整机制。相较于遗嘱、保险等相对静态的财富传承工具,家族信托的存续期往往跨越几十年甚至更久。在这漫长的过程中,家族情况、法律法规、市场环境都可能发生巨大变化。如果信托安排僵化不变,就难以有效实现委托人的初衷,甚至可能引发纠纷。宗庆后虽通过遗嘱尝试处理境外资产,但对境内股权仅采用(或未采用)遗嘱这种一次性安排,未能建立灵活调整的机制。这导致在其身后,非婚生子女得以通过法律途径主张权利,形成当前的局面。

倘若宗庆后生前设立的家族信托可以明确特定子女的权益分配规则,同时嵌入合理的调整机制,当前的纠纷或可避免。例如,在信托设立之处在家族信托中设置“家族信托保护人”,使保护人独立于受益人与受托人,在信托中发挥保护受益人权利、监督受托人履责的作用。在变化来临时,保护人也可以发挥自己的作用,调整信托的内部安排,使家族信托可以更加灵活的应对未来的变化。我们来看一个比较成功的案例:

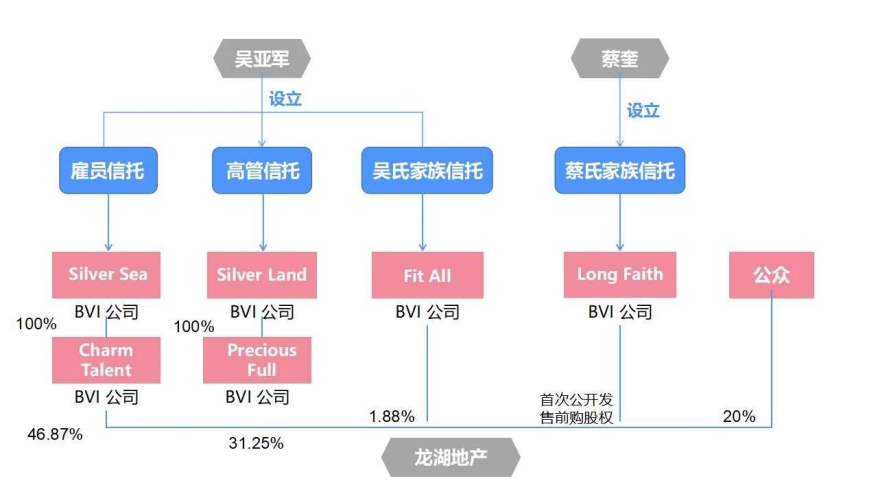

1993年,吴亚军女士与其丈夫蔡奎先生在重庆成立龙湖地产。1997年,龙湖地产开发首个住宅项目重庆龙湖花园南苑,由此一炮走红。2009年,龙湖地产在香港联交所主板挂牌上市。2011年,全球富豪排行榜中,龙湖地产董事会主席吴亚军成功卫冕中国大陆“女首富”。

2012年11月,龙湖地产宣布吴亚军与其丈夫蔡奎已解除婚姻关系。但这桩涉及到764亿港元的市值公司,577亿港元的身家分割的“天价”离婚案却并未影响到龙湖地产的正常经营,正要归功于家族信托的作用。

2008年6月,龙湖地产上市之前,吴亚军与其丈夫蔡奎便已通过汇丰国际信托,各自设立了吴氏家族信托与蔡氏家族信托,同时还设立了龙湖地产高管信托及龙湖地产雇员信托等四个信托。

在受托人选择上,两个家族信托选择了同一信托公司担任受托人,可使两个家族信托在在进行信托安排时保持最大的一致性,对两个家族信托实现共同的保护与约束。

在该信托的设立阶段,吴亚军与蔡奎分别注册了两个BVI公司Charm Talent及Precious Full,之后两人又使信托受托人汇丰国际信托的两家全资子公司(同样为BVI公司)Silver Sea与Silver land分别100%持有Charm Talent及Precious Full的股权。

于是,信托设立后,吴亚军与蔡奎并非通过两个家族信托直接持有龙湖地产股权,而是通过两层BVI架构间接持有股份。两人都放弃了龙湖地产的所有权,但又通过信托保留了一定的控制权。这个家族信托的设置,使得龙湖地产经营免于遭受吴、蔡二人离婚所带来的波动及影响,实现风险隔离的功能;同时通过BVI的层层架构,也极有可能实现了家族信托的税务筹划功能,将信托受益人的权益进一步放大。

04 家族信托的热点模式

保险与家族信托的强强联合—保险金信托

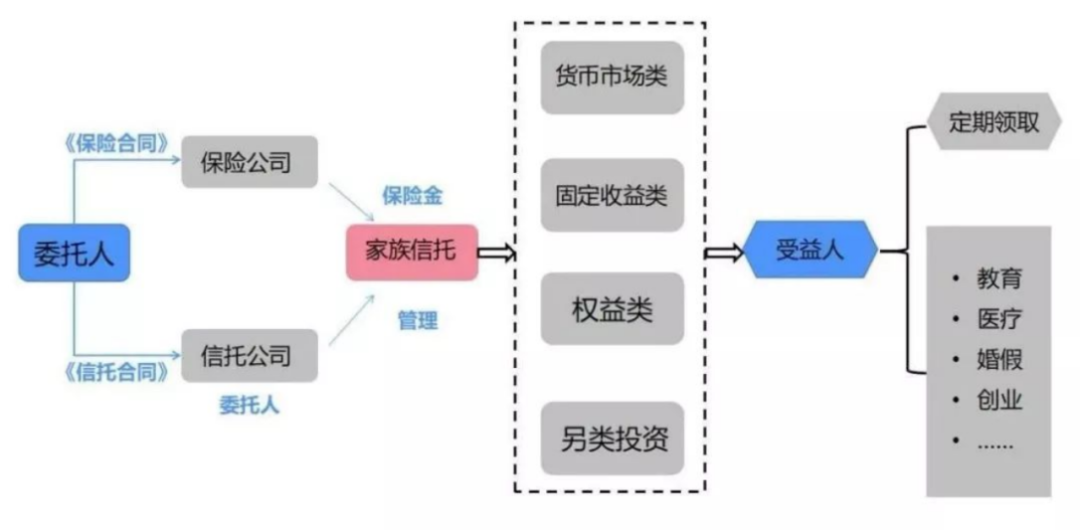

(保险金信托的典型架构)

目前国内设立的家族信托中,保险金信托是十分受欢迎的一种家族信托设立方式,保险金类型的家族信托实际上是将保险金作为信托财产,将保单植入到了家族信托的模式。一旦发生保险赔付,保险金并非一次性直接赔付给受益人,而是作为家族信托的财产进入到家族信托中,受益人可通过信托协议中的原定规划获取财产,而受托人也可以按照信托协议的约定对信托财产进行管理,实现家族信托的财产管理、保护与增值的基础功能。

在这种架构上,保险金信托实现了保险与信托的功能互补,并且较之一般的家族信托,保险金信托的设立门槛更低,使更多的家庭可以使用家族信托这一工具进行家族的财富传承管理与规划。

但保险金信托也并非如一般的宣传所言,总是能够实现1+1大于2的效果,例如在资产的隔离保护功能上,与传统的家族信托相比,保险金信托的资产隔离功能相对较弱。在实践中,保单的现金价值能否被强制执行就是一个存在争议的问题。

此外,一个可以充分发挥保险与信托双重功能的保险金信托有赖于针对委托人的特殊情况与个别需求进行的专业化、个性化的定制,但目前我国国内的保险金信托多为标准化的信托产品,在专业定制方面仍需改进。

家族企业海外置业的安排—离岸信托

离岸家族信托通常是指在离岸属地(包括中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛等)成立的家族信托。离岸家族信托在操作上家族信托类似,但因为离岸属地对信托的定义或法条有相对宽松或特别的政策,使受益人的利益能够得到更多的保护,故离岸信托一直受到富豪们的青睐。

离岸信托的主要优势体现在以下几个方面:

但离岸家族信托也并非毫无风险,最常见的潜在风险来自配偶以及债权人。针对配偶基于信托财产为夫妻共同财产而挑战信托有效性的情况,开曼群岛、香港及新加坡等地的法院认为在判定委托人是否有权设立信托或者有权处分信托财产时会依据国际私法冲突原则适用委托人住所地的法律(如委托人人住所地为中国,则无效的可能性较大);相反,耿西岛法院在审理类似案件时,则不考虑委托人住所地的法律。对于债权人,若家族信托的设立是出于故意欺诈债权人为目而设立的,离岸地通常也认为转入信托的资产都是无效的。

此外,离岸信托法律的背后实际上大国与离岸地区的博弈。在近些年“全球税务透明化运动”之下,绝大多数的离岸地已经加入了国际税务信息交换的体系,仅依靠信息不透明而规避税务以及债务的时代也在逐渐淡出历史舞台。

家族信托并非瞒天过海的把戏,在尊重法律之上的家族信托才可以赢得法律与社会的尊重。实际上,离岸家族信托和国内信托各有优势,且因国内和离岸地适用法律不同,究竟何种信托模式更合适家族的财富传承,仍需要结合境内外的资产情况以及家族本身的状况进行综合分析,选择适合家族自身的离岸地,对境内、境外资产设立不同的信托架构,以合理配置资产。

END

娃哈哈集团创始人宗庆后身后爆发的这场横跨香港与杭州、涉及数百亿资产的“非婚生子女”争产风波,其戏剧性情节固然引人瞩目,但其更深层次的价值,在于为中国乃至全球的高净值家族与企业敲响了一记沉重的警钟。无论是被质疑真实性的遗嘱,还是悬而未决的离岸信托承诺,都凸显了缺乏严谨、透明且具法律约束力的制度化解决方案所带来的混乱与代价。这场诉讼,不仅关乎巨额资产的归属,更是一场关于家族治理现代化必要性的公开课。