近期,备受关注的“胡某生等6名董事与斯曼特微显示科技(深圳)有限公司(下称’斯曼特公司’)损害公司利益责任纠纷案”(下称”斯曼特案”)历经一审、二审、最高人民法院(下称“最高院”)第一次再审、最高人民检察院(下称“最高检”)抗诉及最高院第二次再审,其判决结果数次反转,最终以最高院采纳最高检抗诉意见改判部分董事承担与其过错相应的赔偿责任而尘埃落定。此案在法律界引发了对董事责任边界的广泛讨论。

随着新《公司法》的正式施行,董事义务与责任的规定更为细致和明确。本次我们以上下两篇文章,从斯曼特案切入,结合新《公司法》中关于董事义务的核心条款,探讨董事催缴出资义务的边界问题,以期为公司董事履职提供参考。本文作为上篇和大家介绍斯曼特案的具体情况及裁判思路:

斯曼特案全程回顾

董事责任认定的“过山车”之旅

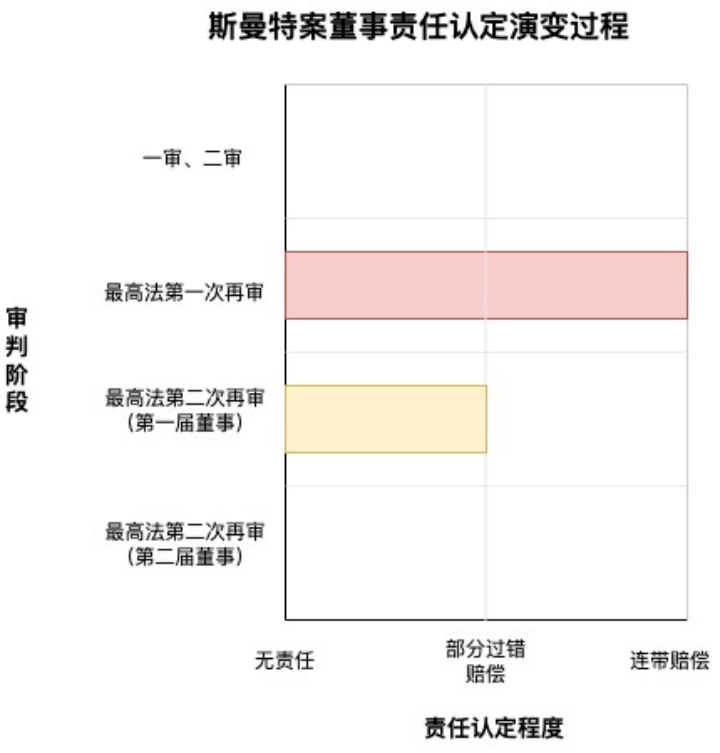

图1:斯曼特案董事责任认定演变过程示意图

案件源起

斯曼特公司设立背景:斯曼特公司成立于2005年1月11日,是一家外国法人开曼斯曼特公司单独投资的有限责任公司。根据公司章程约定,股东开曼斯曼特公司认缴注册资本额为1600万美元,并约定了分期缴纳计划。公司成立后,股东开曼斯曼特公司进行了多次出资,但最终仍有500多万美元的注册资本未能按期足额缴纳。

此后,斯曼特公司因经营问题进入破产清算程序。破产过程中,破产管理人代表斯曼特公司起诉,主张斯曼特公司胡某生等6名董事未履行催缴义务、未尽到董事勤勉责任,应对股东欠缴出资导致的公司损失承担连带赔偿责任。

一审与二审:董事勤勉义务与公司损失因果关系之否定

该案在深圳市中级人民法院及广东省高级人民法院进行了一审、二审,两审审理过程中,法院均认可董事对公司负有勤勉义务,其中包括向未足额出资的股东催缴出资的义务。然而,法院亦认为,董事消极未履行催缴出资的勤勉义务与股东最终未完成出资之间、以及与公司因此遭受的损失之间不存在法律上直接的、必然的因果关系。并进而基于前述理由驳回了原告的诉讼请求。

简言之,在两审审理中,法院认为股东欠缴出资的直接责任在股东自身,而董事对于催缴出资义务的消极不作为无法直接导致股东出资不实(即便董事积极催缴、结果可能仍无法改变)。

第一次再审:从无责任到连带责任的逆转

本案二审审理后,斯曼特公司不服二审判决,向最高院申请再审。2019年6月28日,最高院作出(2018)最高法民再366号民事判决书。最高院在此次再审中推翻了一、二审法院的观点,其核心理由在于:

1.对本案董事行为与损害后果间是否构成因果关系的重新界定:最高院认定股东开曼斯曼特公司欠缴的出资额本身即构成斯曼特公司遭受的直接损失。而董事未催缴出资的行为与股东的不作为 “共同造成该损害的发生、持续”,故而二者存在法律上的因果关系。

2.对董事勤勉义务及对应后果的扩张解释:最高院认为,董事未履行催缴义务即构成过错。在对应的责任承担上,最高院改判胡某生等6名董事对股东开曼斯曼特公司欠缴的近500万美元出资承担连带赔偿责任。

最高检抗诉:对连带责任与法律适用的质疑

最高院首次改判后,该案便成了董事勤勉义务的典型判例。而胡某生等6名董事不服最高院的上述再审判决,向最高检申请民事检察监督。最高检审查后基于以下核心理由,决定就本案提出抗诉:

1.责任性质与义务不匹配:最高检认为,公司董事未尽催缴出资义务所应承担的责任,应当与其义务的性质和过错程度相适应。原再审判决判令全部董事承担连带赔偿责任,超出了董事义务对应的合理责任范围。比如,本案中的部分董事(比如公司第二届董事)是在股东明确表示不再出资后才任职,其催缴义务的履行已无实际意义,却仍被判令承担连带责任,其承担的责任与其过错程度不符。

2.法律适用不当:原再审判决在一定程度上类推适用了《公司法司法解释(三)》中关于公司增资时董事、高管对股东未全面履行出资义务的催缴责任的规定,这种类推适用将董事责任从 “相应责任” 扩大至 “连带责任”,并可能将适用范围从增资阶段扩张至设立阶段,超出了当时法律规定和社会的一般预期、缺乏明确法律依据。

3.设立阶段的因果关系:对于公司设立阶段的股东出资,董事往往并未参与出资决策,其不作为与损害后果之间的因果关系链条更为复杂,难以简单直接认定。

最高院第二次再审:过错责任原则的确立与责任区分

最高院受理本案后于今年作出第二次再审的判决,本次判决结果对斯曼特公司不同阶段的董事所应承担的责任进行了区分处理:

1.胡某生等3名自然人作为斯曼特公司第一届董事会董事,在未尽催缴股东出资义务方面存在过错。判令其在过错范围内对斯曼特公司损失的10%共同承担赔偿责任。

2.其他3名自然人作为公司第二届董事会董事,则不承担赔偿责任。

本次改判最核心的转变在于,将董事因未履行催缴义务可能承担的责任,从“连带赔偿责任”调整为“与其过错程度相适应的相应赔偿责任”。并且,判决还根据董事任职期间的不同及对股东未按约缴纳出资的影响对董事责任进行了区分处理,体现了对个案事实和董事具体履职情况的细致考量,为类似案件的处理提供了重要标杆。

从斯曼特案的 “过山车” 式判决演变中,我们清晰看到司法实践对董事责任认定的审慎探索 —— 从一、二审对因果关系的严格否定,到最高院首次再审对连带责任的扩张认定,再到最高检抗诉后第二次再审对过错责任的精细化区分。这一系列转折不仅折射出董事催缴出资义务在司法裁判中的复杂性,更凸显了新《公司法》施行背景下,厘清董事义务边界对平衡公司治理与市场活力的重要性。案件的最终改判以 “过错责任原则” 为核心,为董事责任认定树立了 “责任与过错相适应” 的标杆,后续,我们将在斯曼特案的基础上,深入董事催缴出资义务的具体规则。

作者:李凤翔、边晨