引言:针对应收账款质押法律关系,《担保制度司法解释》第61条规定,“以现有的应收账款出质,应收账款债务人向质权人确认应收账款的真实性后,又以应收账款不存在或者已经消灭为由主张不承担责任的,人民法院不予支持。” 该条规定在实践中存在被不当扩大理解的情况,有观点认为应收账款债务人(下称“次债务人”)确认了应收账款真实性后,则面对质权人的追索时,次债务人必然承担责任(即质权取得了绝对的物权效力)。

但从目的解释的角度,《担保制度司法解释》第61条是针对次债务人的“禁止反言”的规定,是为了打击实践中存在的“虚构应收账款”的行为。该等规定系根植于诚实信用原则(即确认应收账款真实性后,不得反言主张应收账款“不存在或者已经消灭”),仅仅指向应收账款的“真实性”,并不涉及应收账款的其他方面(如是否存在付款阻却事由)。

本文将结合我们实际代理的诉讼案件,对《担保制度司法解释》第61条进行解读。

案情简介及案件难点

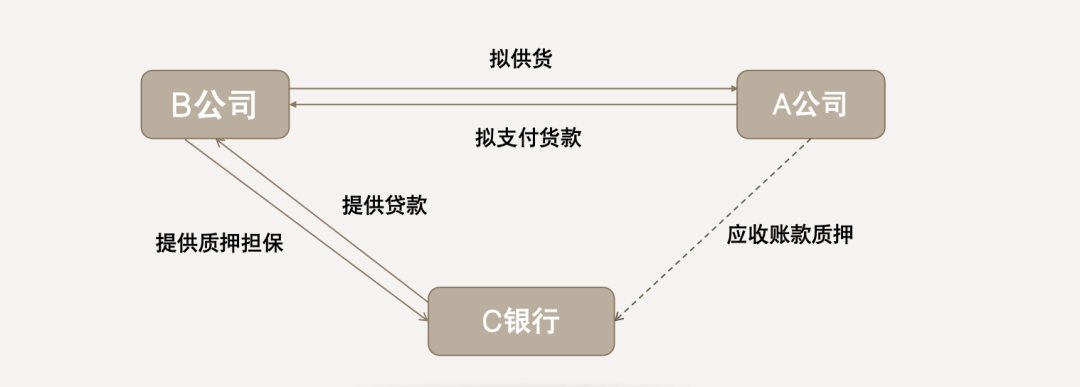

客户为A公司,与B公司签订协议,约定由B公司向A公司供应某种农产品;B公司后向C银行贷款上千万元,并将其对A公司的所谓“应收账款”进行了质押。

后由于B公司无法按期偿还银行贷款,C银行起诉B公司还款,同时要求就B公司对A公司的“应收账款”优先受偿(具体法律关系如下图所示)。

经初步分析,案件难点在于:

1. C银行出具了《应收账款质押清单》,盖有A公司的公章(真实性存在争议),“确认交易真实性,并承诺不行使抵销权”。

2. 《担保制度司法解释》第61条规定,“以现有的应收账款出质,应收账款债务人向质权人确认应收账款的真实性后,又以应收账款不存在或者已经消灭为由主张不承担责任的,人民法院不予支持。”

一审情况(法律适用部分)

我们在一审中提出抗辩,因疫情原因,B公司并未按约向A公司进行供货,且双方之间的交易安排为“先货后款”;因此,在B公司尚未供货的情况下,A公司进行付款的条件尚未成就,A公司享有作为次债务人在基础交易关系项下的抗辩权。

而针对《担保制度司法解释》第61条,我们也提出了进一步的观点。具体而言,即根据请求权基础的理论,在C银行行使请求权时,A公司可提出相应的事实抗辩(又称为“抗辩”)或权利抗辩(又称为“抗辩权”):

事实抗辩包括权利妨碍的抗辩(即权利未发生/不存在)和权利消灭的抗辩(即权利已经消灭),《担保制度司法解释》第61条所述的“应收账款不存在或者已经消灭”即仅涉及“事实抗辩”,即禁止债务人在确认应收账款真实性后,再反言主张权利妨碍的抗辩或权利消灭的抗辩;

权利抗辩是指权利受制/权利阻却的抗辩(即使请求权的实现受到不同程度的制约/阻却,但并没有否定请求权的存在),如《民法典》第526条规定的先履行抗辩权。

司法实务中也普遍认可并适用此种划分,最高人民法院民事审判第二庭在《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》中援引了德国民法进行释义,“即将抗辩划分为权利妨碍的抗辩、权利消灭的抗辩和权利受制的抗辩。其中前两种抗辩合称为“事实抗辩”,第三种为“权利抗辩”(抗辩权)。事实抗辩包括权利障碍抗辩、权利毁灭抗辩,前者指债务人基于某种特殊事实而主张请求权从来没有发生,后者指债务人基于某种事实主张请求权虽发生,但已经消灭。二者实际上都是以请求权不存在为基础的抗辩。抗辩权是阻却权利行使或发生的权利。抗辩权的首要功能是对抗请求权。其仅仅是使请求权的实现受到不同程度的阻碍,但并没有否定请求权的存在。”

而上海高院在其《民事诉讼释明指南》、浙江省高院在其《关于规范民商事案件中法官释明的若干规定(试行)》中也进行了类似的区分,相关规定的表述为,“一方当事人提出诉讼主张和诉讼理由后,应当由另一方当事人自己提出反驳主张和理由,包括权利发生、权利妨碍、权利消灭、权利制约等抗辩。”

综上,我们认为《担保制度司法解释》第61条属于对质权效力审查的事实抗辩,而并非针对质权实现的权利抗辩,因此该条款不适用于本案。因此,即便假定《应收账款质押清单》上盖有的A公司公章为真实,A公司仍享有作为次债务人在基础交易关系项下的抗辩权。

但很遗憾,我们的上述观点并未被一审法院所采纳。一审法院认为A公司丧失了抗辩的权利,并适用了《担保制度司法解释》第61条。

二审情况(法律适用部分)

尽管一审判决对A公司不利,但是各方之间在法律适用上的battle远远没有结束。

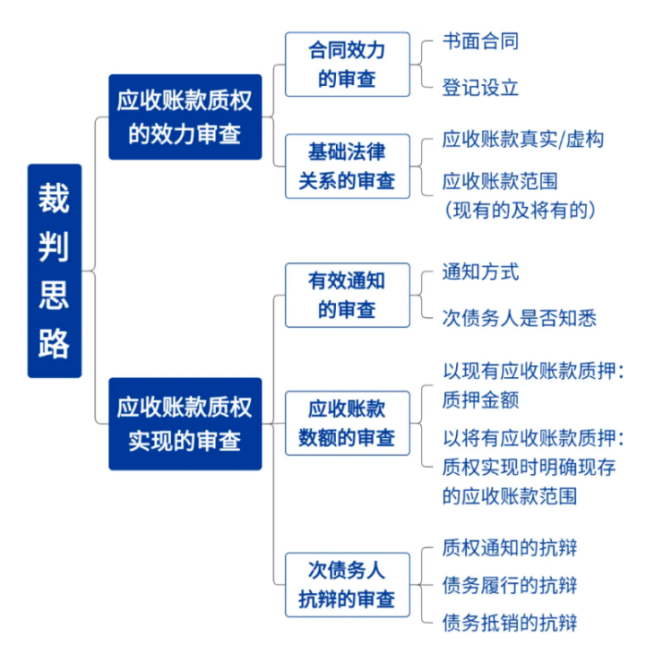

结合《上海高院关于应收账款质押的裁判思路导图》中的分类,我们再次提出“应收账款真实/虚构”属于应收账款质权的效力审查,而本案中B公司对于“债务履行的抗辩”属于应收账款质权实现的审查,二者并不相同。

我们也进一步论证,从目的解释的角度,《担保制度司法解释》第61条是针对次债务人的“禁止反言”的规定,是为了打击实践中存在的“虚构应收账款”的行为。该等规定系根植于诚实信用原则(即确认应收账款真实性后,不得反言主张应收账款“不存在或者已经消灭”),仅仅指向应收账款的“真实性”,并不涉及应收账款的其他方面(如是否存在付款阻却事由)。该条款本身并不是要赋予“确认应收账款真实性”类似票据无因性的效果,否则第61条应当写成类似《票据法》第13条的措辞“…应收账款债务人向质权人确认应收账款的真实性后,债务人不得以自己与出质人之间的抗辩事由,对抗质权人。”

因此,《担保制度司法解释》第61条仍然是在遵循债的同一性的前提下,根据诚实信用原则,禁止债务人确认真实性后再“反言”主张“权利妨碍”或“权利消灭”的抗辩(即“事实抗辩”);而A公司主张的是权利受制/权利阻却的抗辩权(即“权利抗辩”)。《担保制度司法解释》第61条在本案中并不适用。

最终,二审法院认可了我们的观点并认定,在货物尚未交付的情况下,A公司的付款条件尚未成就,A公司仍享有基础交易关系项下的合同抗辩权。而在C银行后续提起的执行程序中,法院也驳回了C银行针对A公司的执行申请。

确认应收账款真实性≠次债务人必然承担责任

结语

本案从一审的阶段性挫败,到二审的峰回路转,再到执行的逆风翻盘,离不开团队的不懈努力与在专业上的钻研精神,最终为客户避免了损失。

法律条文本身具有高度严谨性,值得深入解读。本文通过对《担保制度司法解释》第61条的分析论证,解读出“确认应收账款真实性≠次债务人必然承担责任”,权作抛砖引玉;不足之处,敬请斧正。

作者:张博超、阮霭倩