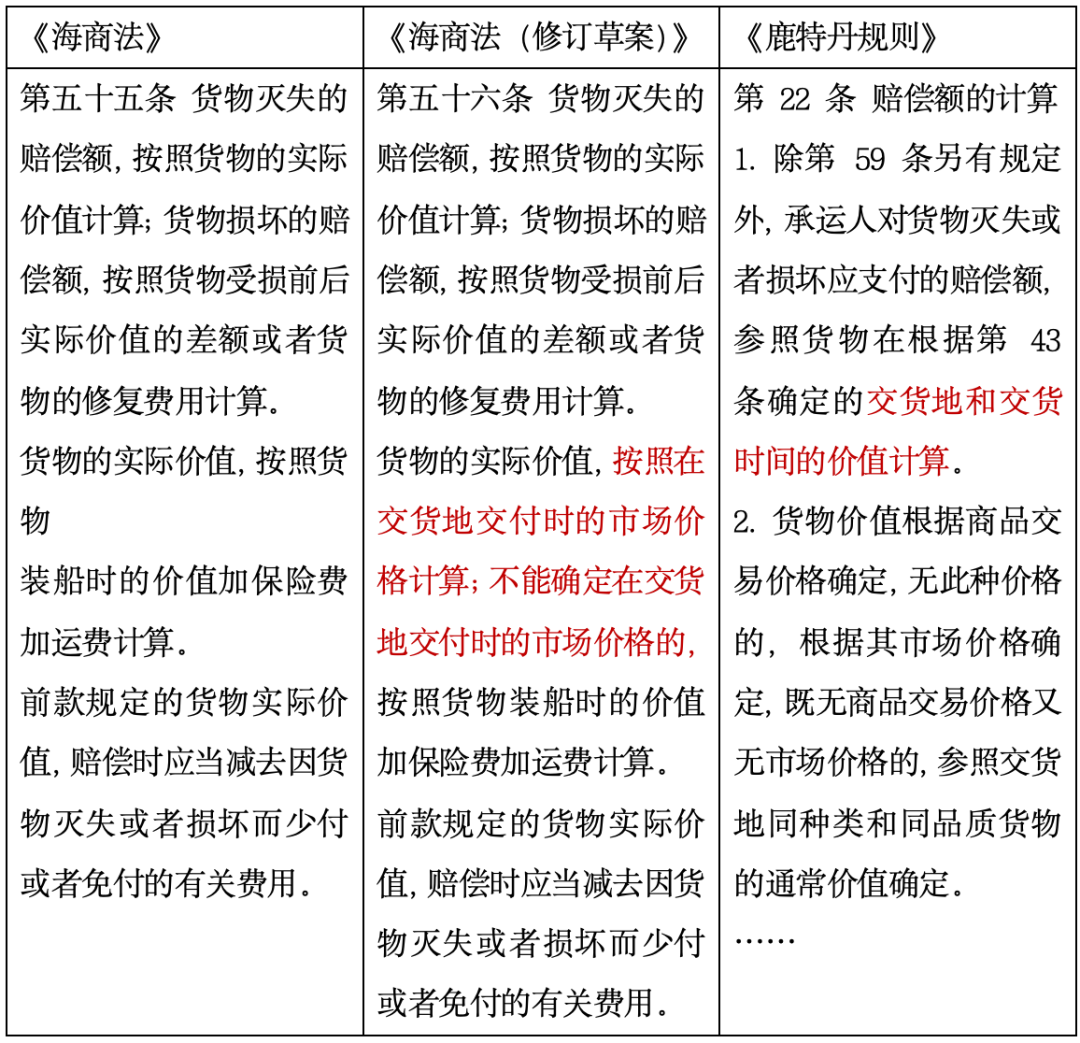

引言:货物实际价值的认定,在海上货物运输合同纠纷的案件里非常常见,现行《海商法》第55条规定“货物实际价值,按照货物装船时的价值加保险加运费计算”,被广大从业者奉为圭臬。但在个别的案件中,运用该条规定来判断货物实际价值也会遇到一些障碍。本次《海商法(修订草案)》中将本条做了实质性修改,对于货物价值判断有争议的部分案件,提供了解决参考。本文将结合实际办案经历,分析《海商法(修订草案)》第56条对货物实际价值认定的改变。

《海商法》关于货物实际价值的规定

现行《海商法》第55条对货物实际价值的规定是“按照货物装船时的价值加保险加运费计算”,即通常所说的CIF价。如果贸易合同约定术语就是CIF,那么合同记载的货物金额可直接作为实际价值的依据;如果是CFR、FOB等,则将合同约定的货物净值加上保险费或是保险费及运费,也可以得到《海商法》规定的货物实际价值。至于“货物装船时的价值”,该条规定的评定货物价值的时间点,是在整个海上运输之前。而在司法实践中,用以证明装船时价值的证据材料通常包括信用证、报关单、贸易合同、商业发票等。在绝大多数普通的跨境贸易中,出口方或进口方根据贸易合同、商业发票向海关部门报关,因此报关单上记载的货物价值是与报关方相关的贸易价格,再加之报关单是海关部门出具的单证,具有一定权威性,所以实践中常常以报关单记载金额作为“装船时价值”的参考。

但如此认定的方法在一些特殊情况下,有局限性。

现行规定下的一些困境

困境一:境外贸易商自国内工厂采购货物,再转卖至最终买家的情况下,境外贸易商作为托运人,委托承运人将货物从国内直接运至最终目的港。通常,贸易商采购的价格会低于转卖的价格,由此获取差价利润。如此情况下,国内工厂以贸易商采购价格出口报关,报关单记载的货值低于贸易商与最终买家之间贸易合同的金额。如货物在运输途中灭失或在目的港被无单放货,按装船时价值来评定货值,那么就会遇到是以出口报关单为准还是贸易商出售金额为准的判断。如以报关单金额为准,那么贸易商获赔金额很可能无法覆盖向最终买方承担的赔偿责任。

好在最高院在“康立信(亚洲)有限公司与深圳市翊达运通国际货运代理有限公司、韩进海运株式会社海上、通海水域货物运输合同纠纷案”【(2016)最高法民再35号】判决书中,纠正了一味仅参照报关单金额的认定方法。

该案事实与上述举例情况类似,一审法院认为按贸易合同金额认定货值没有法律依据,从而判决赔偿货值金额以报关单记载金额为准;而二审法院则认定报关单金额对应托运人采购货物的成本,此即为货物实际价值。从笔者看来,一二审法院的判法并不符合商业运作规律,也混淆了不同学说对于货物价值计算的方法。

最高院的再审判决中对上述判法进行纠正,充分考虑贸易合同的背景,该案运输所对应的主要贸易,并非国内工厂与贸易商之间,而是贸易商与最终买家之间的贸易合同。最终改判以后者贸易合同下约定的货物金额作为货物实际价值,打破了一味参考报关单作为货值参考的做法。

但在长时间的办案实践中,从业者普遍形成了以报关单记载金额作为货物价值主要参考的做法。据不完全统计,近五年适用《海商法》第55条作为审判依据的案件中,仍有超过65%的案件将报关单作为货物价值的参考依据。

困境二:自捕捞船队自海外指定捕捞地点捕获的水产品,从捕捞地点就近港口进口至国内,自捕捞的水产货物在装船时并没有向国内出售的“贸易合同”,无法从贸易环节判断货值;另外,根据《远洋渔业企业运回自捕捞水产品不征税的暂行管理办法》[署税(2000)260号],海关对自捕水产品货物进口不征收关税和进口环节增值税,进口报关单上记载的货物单价和总价,仅仅是行政手续环节所需,并不直接反映当下货物的价值。因此无论从贸易环节还是行政审批环节,都无从判断货物在“装船时的价值”。

笔者处理的几起自捕捞水产货损的案件中,就遇到以上困境。货物是经有资质的远洋渔业企业在公海或国外海域捕获并运回国内销售的自捕水产品,并非经贸易进口,因此不存在贸易双方对货物价值的评定。货物进口后由该企业在国内向第三方销售,才是该货物的首次交易和定价。因此收货人在案件中尝试以目的港的市场交易价格作为货物价值的依据,但无奈《海商法》第55条规定的“装船时”这个时间点无法突破;若以装船时起运港的市场价值作为参考,又不合理增加了货方的举证义务。

困境三:除了上述一些特殊情况外,根据装船时价值认定货值,还有一个普遍存在的障碍就是——市场波动。海上运输的周期通常比较长,短则几天,长则数月。等货到目的港下船之时,很可能身价已今非昔比。比如捕捞自南美的鱿鱼在舟山地区的现货交易价格,在2023年3月至5月期间经历一波暴涨,从原本2.7万元/吨,上涨至接近3.2万元/吨。如果一批货物自2023年3月装船,从阿根廷到中国东部港口的航程差不多就是两个月,货物到港后发现货损,假设残值为完好价值的一半。那么因为市场价值上涨,残值部分也上涨了。如果按照部分海事法院目前的判法,赔偿金额为货物装船时价值减去目的港残值,那么承运人会因市场上涨而少赔付。相反如果市场下跌,承运人也将多赔付额外的金额。

然而,货物的市价损失不属于《海商法》规定的货物灭失或损坏的范畴,承运人对此部分无赔偿责任;同样,市价上涨的部分亦非由承运人获益。因此,最高院在“哈池曼海运公司与上海森福实业有限公司、日本德宝海运株式会社海上货物运输合同货损纠纷案”【 (2013)民提字第7号】判决书中,确立了受损货物采用“贬损率法”的计算方法,以此消除市价波动带来的影响。贬损率的具体计算方法为:以目的港货物完好的市场价值减去受损货物的销售价值,再除以货物完好的市场价值。货损金额即为货物装船时价值乘以贬损率。以该案例中情况为例,货物在目的港出售时,完好货物平均价为5850元/吨,残值为4700元/吨,贬损率即为(5850-4700)/5850=19.66%,货损金额即为原本货物价值乘以19.66%。

虽然最高院在十多年前就使用贬损率的计算方法,消除市场波动对货物价值的影响,但时至当下,仍有不少法院在判决中简单地将发票金额与残值相减,错误地让承运人承担市价波动部分的赔偿或增益。

《海商法(修订草案)》第56条的改变

《海商法(修订草案)》在现行《海商法》第55条内容的基础上,增加了一段措辞,实质上对现行规定做了根本性改变。《海商法(修订草案)》第56条修改为“货物的实际价值,按照在交货地交付时的市场价格计算;不能确定在交货地交付时的市场价格的,按照货物装船时的价值加保险费加运费计算。”如此改动之下,货物的实际价值优先采用交货地交付时的市场价格,将评判市场价值的时间和地点都明确予以规定;只有当交货地市场价值无法确定时,再采用货物装船时的价值加保险费加运费。例如在前述自捕捞水产的案例中,舟山水产品交易市场每天都会公布阿根廷鱿鱼的市场价格,货损金额按目的港在交货时的市场价减去残值便计算可得,大大降低了举证难度。

这种调整符合市场实际情况,能够更准确地反映货物在目的港的实际价值,其本质和重点是将交货地点交货时的市场价格作为货物价值的评判基准。对于承运人而言,并不会因所运载货物的价值高低或市场波动大小,而加重或减轻其管货义务。如果货到目的地发现灭失或损坏,自然以交货时当下货物的价值来计算赔偿更为合理,如果追溯到几周甚至几个月前的装船时价格,反而是舍本逐末。

放眼海外,国际公约早已将交货地和交货时的交易价格作为货值计算依据。《鹿特丹规则》第22条规定“货物价值根据交货地和交货时的商品交易价格确定,无此种价格的,根据其市场价格确定,既无商品交易价格又无市场价格的,参照交货地同种类和同品质货物的通常价值确定。” 修订草案虽然没有完全吸收《鹿特丹规则》的做法,还是保留了后半部分在没有市场价格参考时退回到装船时CIF价格,但如此修改也已经跨出了与国际公约接轨的一步,提高了中国海商法的兼容性。

当然,现行《海商法》第55条的规定也并非是为特立独行。笔者听多位业界前辈谈及1992年制定《海商法》的背景,当时全国多地的商品交易尚未完全市场化,事实上没有市场价格可做参考,因而将“装船时价值”写入法律,在当时看来也是因时制宜的一种变通。然而,历经三十多年蓬勃发展的今天,商品市场早已与当年的情况不同。司法实践中采用贬损率来抵消市场波动,体现了法律界为消弭现代化进程中摩擦而采取的努力之一。因而,修法使之与时俱进也变得更为必要。

结语

本文发表之时,《海商法》修订尚在进行中,司法实践自然还无法以该56条作为裁判依据。但目前修订草案的规定,至少是对当下各种货值计算争议的一种解法。本文权当抛砖引玉,请各位业界同仁不吝分享对此修订的高见。