引言:据悉,国家卫生健康委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将向社会公开征求意见。这将是预制菜行业从“野蛮生长”走向“合规时代”的关键节点。标准草案对预制菜的分类、原料、加工工艺、贮存运输及检验方法作出了统一规定,并首次提出“不添加防腐剂”等强制性指标。近期,在预制菜引发的一系列风波之下,餐饮企业如何平衡效率与透明、如何界定工业化与新鲜度、又怎样在法律框架内进行有效公关?

预制菜的“家族成员”

2024年3月21日,市场监管总局等六部门联合出台《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,其中明确:预制菜也称预制菜肴,是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。此外,连锁餐饮企业广泛应用中央厨房模式,其自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴,应当符合餐饮食品安全的法律法规和标准要求。中央厨房制作的菜肴,不纳入预制菜范围。

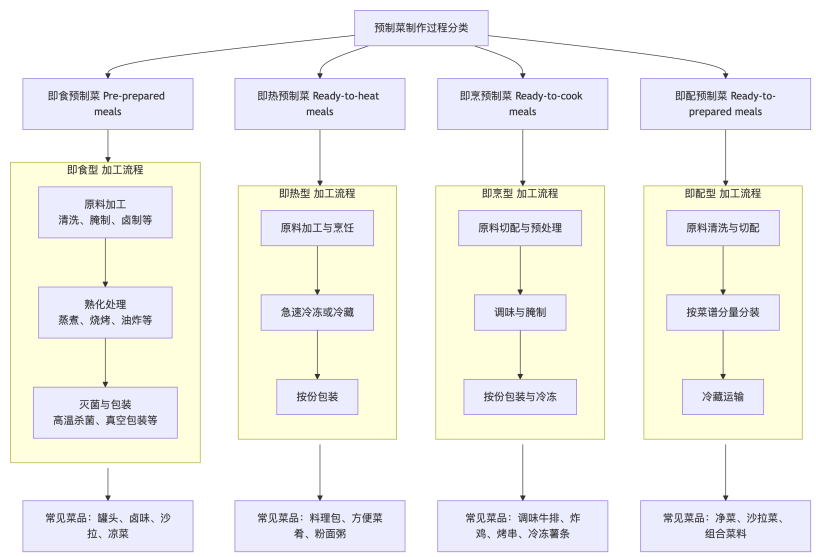

可以看到,国家定义与消费者认知存在差异,消费者常将中央厨房配送的半成品、甚至餐厅提前切配的食材视为预制菜,而根据政策,这类产品并不属于预制菜范畴。那么预制菜具体分为哪几种?又是怎样制作的呢?目前行业中最主流的是根据食用前所需的操作难度来划分,预制菜通常分为四大类:

在正规预制菜的制作上,会使用急冻/冷冻技术(IQF)在极短时间内将食品中心温度降至-18℃以下,最大程度保留食物的细胞结构、水分与原始风味,成为即烹和即热型预制菜的关键依托;而冷链技术则贯穿从生产、仓储、运输到销售终端的全过程低温控制,尤其对即配、即烹及部分即热型产品至关重要。中央厨房与自动化生产通过标准化流水线实现大规模清洗、切配、调味、烹饪和包装,既保证了产品口味的稳定性与统一性,也提升了效率并降低了人为污染风险。此外,灭菌与保鲜技术中的高温杀菌(HTST)常用于即食型产品以实现长期常温保存,巴氏杀菌则以较低温度处理冷藏产品更好保持风味,而真空包装与气调包装(MAP)则通过抽真空或充入惰性气体抑制微生物生长与氧化,共同延长了预制菜的保质期。

庞大市场下的信任危机

艾媒咨询数据显示,2024年中国预制菜市场规模已经达到4850亿元,同比增长33.8%,整体呈现上升趋势。随着中国预制菜市场科学技术的发展和扶持政策的落实,到2026年预制菜市场规模有望达到7490亿元。而预制菜的消费场景已从单一的“便捷替代”向多元化需求渗透,覆盖家庭、餐饮、户外、节日等全场景。

但是,对于大多数消费者来说,预制菜仍然具有着“不新鲜”“工业化”等标签。毕竟,对于强调“现炒现吃”的中国饮食文化而言,预制菜只能是大家在繁忙之中退而求其次的选择。

虽然从发展逻辑来看,中央厨房几乎是连锁餐饮品牌的必然选择。它有效解决了产品标准化问题,不仅大幅提升了质量稳定性和出品一致性,还支撑起门店快速复制的底层能力。然而,由于餐饮品牌极少主动向公众科普中央厨房的运作模式和食品安全保障优势,导致不少消费者对中央厨房缺乏清晰认知,将其产品直接等同于“预制菜”,使得这一模式蒙上了消极色彩。

企业的法律应对:从合规避险到价值重塑

正因如此,当这种源于信息不对称的消极认知累积并爆发为信任危机时,企业便不能仅停留在辩解“合规”的层面,而必须通过一套系统性的法律与公关策略,将合规能力转化为沟通优势,实现从规避风险到重塑品牌价值的升级。

首先,诚信经营与透明披露是建立品牌信任的首要原则。企业应主动、清晰地向消费者告知产品的加工属性和制作工艺,例如在菜单、包装或宣传材料上明确标注“中央厨房预加工”、“门店加热烹制”或“即热预制菜”等,避免使用“现做”、“手作”等可能造成误解的词汇。这不仅是对《消费者权益保护法》中消费者知情权的尊重,更是企业社会责任的体现。

其次,在危机爆发时法律诉讼威胁可能适用于维护企业合法权益,但需谨慎评估公众观感,避免对品牌形象造成不良影响,引发更多舆论反弹。企业更有效的做法是强调企业对食品安全标准的遵守、对消费者权益的尊重,而非单纯强调自身行为的合法性。同时,可以邀请第三方权威机构进行认证或检测,提供客观证据支持自身立场。

另外,定价合理化关乎消费者的价值感知与公平交易权。预制菜因工业化生产通常具备一定的成本优势,企业应建立与成本结构相匹配的定价机制,使产品价格真实反映其价值。如果采用预制方式显著降低了人工和损耗成本,应考虑将这部分红利体现在终端定价中,或通过提升食材品质、优化服务体验等方式增强价值感,避免让消费者产生“预制菜卖出现炒价”的不公感受,重建消费者信任。

最后,筑牢食品安全防线是企业不可推卸的法律与道德责任。这要求企业实施严格的全链条管控:建立规范的供应商筛选与考核机制,从源头保障原料安全;强化生产加工环节的标准作业与风险监控,特别是在冷链物流环节确保温度恒定与物流无缝衔接,防止因储运不当导致的微生物污染或品质劣变。

结语:预制菜本身不是问题,问题在于企业如何平衡效率与透明、工业化与个性化、法律合规与消费者期待。未来的餐饮竞争,将是透明度的竞争、信任的竞争、沟通的竞争。

在消费者权利意识高涨的时代,真诚透明的沟通永远是最好的危机应对策略。法律框架不仅是企业行为的约束,也是公关沟通的基础。将法律合规与公关策略有机结合,既能防范风险,也能构建可持续的品牌优势。