近日,上海市徐汇区人民法院就笔者团队代理的一起广告合同纠纷案件作出一审判决,支持了我方代理的原告提出的诉讼请求。本案的争议焦点之一,是当广告服务合同的“乙方”与实际提供服务的主体不一致时,“乙方”是否有权依据广告服务合同向“甲方”提出付款的请求。本文将结合我方的诉讼思路和法院的审理、论理思路,对该问题进行详细地分析。

案情简介

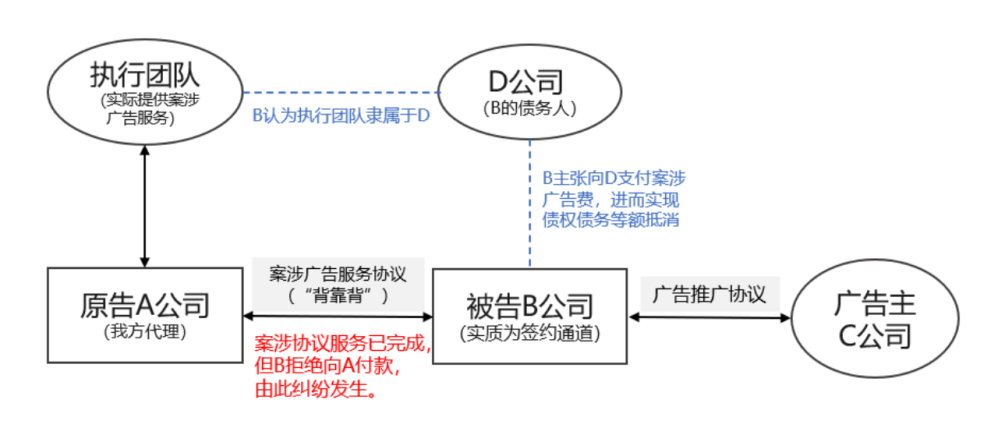

本案中,笔者团队代理的原告A公司系该广告项目供应链的第二环,被告B公司与广告主C公司签署广告推广协议后,与A公司“背靠背”签署案涉广告服务协议,约定全部广告服务均由A公司提供,B公司向A公司支付服务费。事实上,A公司与B公司均知晓:B公司在案涉广告项目中仅作为签约通道,其从C公司向其支付的服务费中赚取2万元的“通道费”,剩余费用均为支付给A公司的服务费。

(法律关系示意图)

案涉广告服务已全部执行完毕,C公司验收了执行成果并向B公司支付了服务费,但作为案涉协议付款主体的B公司却拒绝向A公司支付。B公司的抗辩理由为:

1、 为本广告项目提供广告服务的个人均不是A公司的员工,没有证据证明A公司履行了案涉协议项下之广告服务提供义务。

2、 B公司主张案涉广告服务实际系由D公司提供,理由为执行团队人员归属于D公司;而D公司与B公司存在债权债务关系且已经进入破产程序。B公司认为,B公司应向D公司支付案涉服务费。

B公司该主张的根本目的在于,将本案中B公司应当支付的服务费与D公司应当向B公司履行的金钱债务进行等额抵消,以减少D公司破产对其造成的损失。

在向当事人详细了解本案案件事实前,笔者团队就意识到本项目的实际运作模式,很可能是广告从业者以“freelancer”(自由职业者)形式临时组建执行团队,由执行团队实际负责项目的整体运作与执行,而A公司在履行广告协议的过程中很可能仅作为签署协议、收款、开票的名义主体,实际不参与项目执行。在与当事人随后的沟通中,我们也确认了本案确实采用上述的合作模式,A公司并非实际提供服务方,案涉广告服务实际由执行团队及下游供应商提供。经当事人确认,B公司在抗辩中提到的D公司与案涉服务并无任何关联。

我方主张及证据准备

针对本案的上述特点,笔者团队向法庭提交如下证据材料,并论证A公司有权取得相应款项:

1、 案涉广告协议及对账单:证明A公司与B公司的合同关系成立并生效,双方对于价款的给付等条款均约定清晰;

2、 经C公司确认的项目结算单以及C公司向B公司支付价款的转账凭证:证明C公司已经确认案涉广告项目已经履行完毕,并全额向B公司支付了合同价款;

3、 引用B公司提交的案涉项目的聊天记录:虽然B公司的某员工加入了该项目的部分微信聊天群,但该员工在聊天群中只进行过一次发言,证明B公司并未参与案涉项目的实际执行,B公司不是案涉广告服务的实际服务提供方;

4、 项目实际执行团队人员的社保缴纳记录:证明执行团队人员的劳动关系虽不在A公司,但同样不在D公司,执行团队人员不是A公司或D公司员工;

5、 部分下游供应商出具的催款函:证明下游供应商曾向A 公司催款,要求A公司支付执行部分的款项;

6、 A 公司及实际执行团队人员确认的项目成本表及利润分配表(根据法官意见补充):证明项目的实际成本及利润分配模式符合商业逻辑。

法院意见

法院经审理,将案件的第一个争议焦点定为:案涉广告服务协议是否合法有效。法院认为,案涉协议依法成立并生效,并进一步将A 公司与实际执行团队人员之间的关系,准确定性为A公司是代为收取款项的主体。

而对于实际执行团队及A 公司是否有权收取合同价款,法院主要通过合同关系和劳动成果归属两个方面加以论证:

1、 合同关系:A 公司与B 公司成立案涉广告服务合同关系;B公司虽然主张与 D 公司建立合同关系,却无法提供相关合同及其他书面材料予以证明,并且也不符合B公司与D公司此前合作的惯例和一般商业逻辑;

2、 劳动成果归属:虽然A 公司与实际执行团队人员之间并不存在劳动合同关系,但是也没有证据证明 D 公司为案涉广告服务提供了资金支持或其他形式的协助,或者 D 公司向实际执行团队人员支付了劳动报酬,进而由 D 公司享有服务合同项下的劳动成果。相反,虽然实际执行团队人员的用人关系在不同单位,但根据各方确认的利润分配方案,其劳动成果大部分均归属于实际执行团队。因此,法院认为劳动成果应当确认归属于实际执行团队。

最终,法院支持了我方诉请:B公司应向A公司支付案涉协议约定的全额服务费的主诉讼请求,以及服务费利息、维权成本等附随请求。

本案意义

笔者团队认为,本案以及在办理本案过程中检索到的类案之裁判观点及裁判结果,对于广告行业从业者具有以下积极意义:

1、 在上海等经济较发达地区,司法机关对于“freelancer”(自由职业者)这一灵活用工模式的认可度较高,在其他证据材料可以形成完整证据链的情况下,对于合同签署主体本身是否实际提供广告服务并未进行死板的认定,而是尊重各方的意思自治和行业惯例。

2、 现代社会信息传播渠道日益多元化,广告形态也正持续进行创新性变革。需要特别提醒广告从业者的是,无论形式如何变化,都应在服务过程中保存好履行广告服务以及广告传播效果的证明材料,以便于发生纠纷时取得优势,有效维护好自己的合法权益。

3、 虽然法院对于灵活用工形式予以一定程度的认可,但我们仍然建议,广告行业从业者在商业合作中需要重视合同签署主体、实际履行主体、开票主体、收款主体等的一致性,以免发生纠纷后因主体不统一而造成的诉讼风险。

作者:陈欣皓