引言:近年来,国家大力倡导要营造良好的营商环境,推行国企、民企同等保护待遇,因此打击侵害民营企业合法权益的犯罪行为势在必行,尤其是涉企业员工的职务侵占类犯罪,如何预防此类犯罪,已成为民营企业当务之急。具体讲,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。在上文中,我们将介绍职务侵占罪的立法变迁和司法现状,与大家共同探讨交流。

职务侵占罪的立法变迁

(一)1997年职务侵占罪列入刑法,明确了两档量刑。

职务侵占罪最早源于1995年2月28日施行的《全国人大常委会关于惩治违反公司法的犯罪的决定》【已失效】第十条[1]、第十四条[2]规定的“侵占罪”,该决定对公司董事、监事或者职工侵占公司财物的行为作了规定,是对1979年刑法的补充。

1997年10月1日施行的《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款[3],明确将职务侵占罪作为单独罪名列入刑法,规定了两档量刑,即犯罪数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,犯罪数额巨大的,处五年以上有期徒刑。职务侵占罪最高刑期为有期徒刑,但未明确数额较大或数额巨大的追诉标准。

(二)2010年司法解释第一次明确职务侵占罪“数额较大”的追诉标准。

2010年5月7日施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》【已失效】第八十四条[4],明确职务侵占罪“数额较大”的立案追诉标准为“五千至一万元以上”,但仍然未明确“数额巨大”的追诉标准。

(三)2016年司法解释进一步提高并细化职务侵占罪“数额较大”的追诉标准,同时也明确了“数额巨大”的追诉标准。

2016年4月18日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款[5]规定,职务侵占罪中犯罪“数额较大、数额巨大”的数额起点参照受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行,即职务侵占罪中“数额较大”的追诉标准为“六万元以上不满四十万元”,“数额巨大”的追诉标准为“一百万元以上不满一千五百万元”。

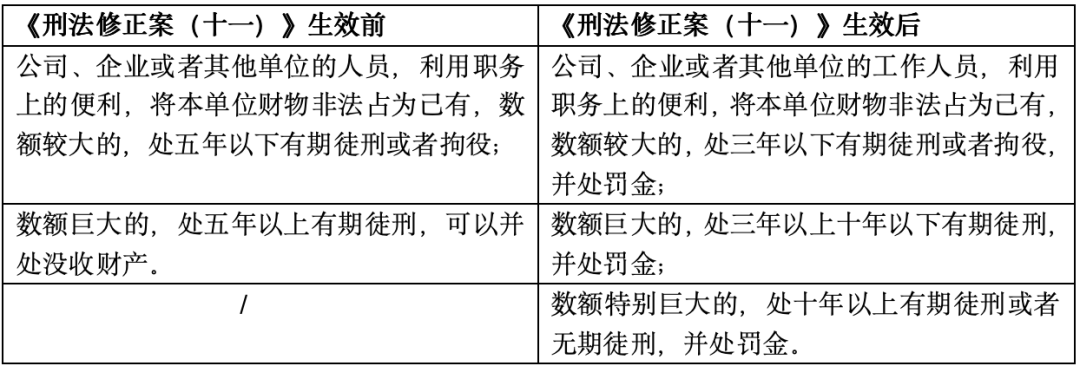

(四)2021年《刑法修正案(十一)》对职务侵占罪的量刑档次、量刑标准、刑罚种类都作了进一步调整优化。

2021年3月1日施行的《刑法修正案(十一)》第二十九条[6]规定,将职务侵占罪原有两档量刑调整为三档量刑,并增加“数额特别巨大”一档量刑,同时将职务侵占罪最高法定刑由有期徒刑调整到无期徒刑,增加“罚金”刑,体现了国家加大职务侵占罪的打击力度,保护企业尤其民企的产权,促进社会主义市场经济健康发展。

如上,《刑法修正案(十一)》并未明确“数额特别巨大”的追诉标准,但在2022年5月15日之前,笔者认为可以参照2016年4月18日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款立法原意,按照受贿罪、贪污罪“数额特别巨大”的五倍标准认定,即职务侵占罪“数额特别巨大”的数额起点为“一千五百万以上”。

(五)2022年司法解释降低职务侵占罪的立案追诉标准

2022年5月15日施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条[7]规定,职务侵占罪中“数额较大”的追诉标准由“六万元以上”调低为“三万元以上”,但并未明确“数额巨大”或“数额特别巨大”的追诉标准。但笔者认为,现行职务侵占罪立案追诉标准与受贿罪、贪污罪立案追诉标准相同,在新的司法解释出台之前,可参照受贿罪、贪污罪“数额巨大”、“数额特别巨大”标准确定职务侵占罪相应的追诉标准。

职务侵占罪的司法现状-以人民法院案例库案例[8]为例

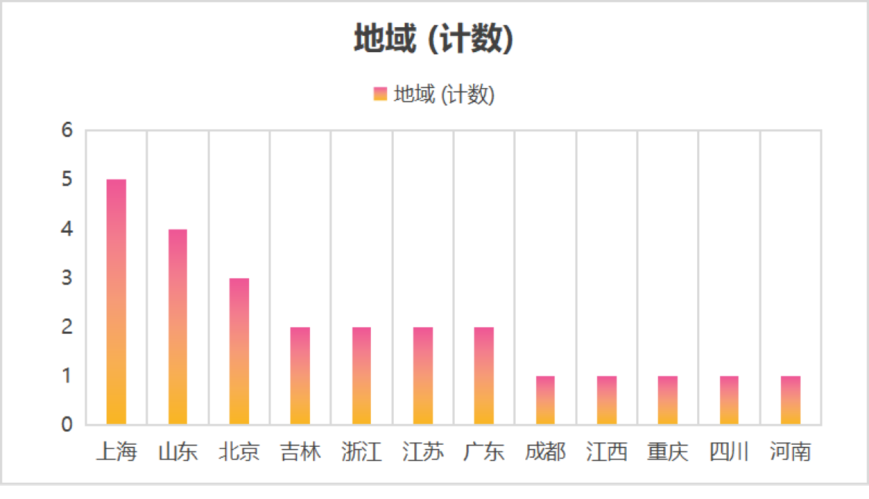

(一)地域分布

1. 经济发达地区集中度高

涉及私募基金、保险代理、直播平台等案例(如案例7、19、21)多与金融、互联网产业相关,此类案件大多集中于一线城市(如上海),一线城市企业密集、金融活动活跃,监管复杂性强,易滋生利用职务便利侵占资产的行为。从犯罪手段来看,这些案件中的职务侵占行为往往呈现出专业化、隐蔽化的特点。在私募基金领域,涉案人员多利用基金账户管理的权限,通过虚构交易、篡改账目等方式侵占基金财产;保险代理行业则常见代理人利用保单管理漏洞,截留、挪用保费资金;直播平台案件中,运营人员多通过虚构主播收入、篡改后台数据等手段实施侵占。

2.城乡结合部与农村地区多发土地相关案件

在城乡结合部及农村地区,村干部利用职务便利侵占集体财产的案件呈现出明显的区域性特征。这类案件多发生在城镇化进程较快、土地价值显著提升的地区,涉案人员往往利用其在土地征收、旧村改造等项目中的管理职权,通过虚报征地面积、伪造补偿协议、截留补偿款项等手段侵占集体财产。特别是在集体土地流转、宅基地置换等环节,由于缺乏规范的财务管理制度和透明的信息公开机制,给职务侵占行为提供了可乘之机。

3.制造业与物流业密集区域

在制造业和物流业发达的长三角、珠三角等工业带,仓储管理、搬运等岗位的职务侵占案件呈现出明显的行业特征。这类案件多发于大型制造企业、物流园区和仓储中心,涉案人员主要利用物资出入库管理中的监管漏洞实施犯罪。具体表现为:仓储管理人员通过篡改入库单据、虚报损耗数量等方式侵占库存物资;搬运工人则利用夜间作业、监管盲区等时机,采取夹带、替换等手段窃取货物。由于这些地区企业规模大、物资流动频繁,且多为标准化、批量化的工业产品,使得个别物资的缺失不易被及时发现。

4.商业活动频繁的沿海城市

在广东、浙江等沿海经济发达地区,围绕公司股权转让、财产混同引发的职务侵占案件数量较多。涉案人员往往利用其作为公司实际控制人、大股东或高管的身份,通过虚构股权转让协议、违规关联交易、挪用公司资金等方式侵占公司财产。在股权转让过程中,常见手段包括虚增债务、低估资产价值,以此压低股权转让价格,变相侵占其他股东权益;在公司财产混同方面,则多表现为将公司资金转入个人账户,或将个人债务转嫁给公司承担。

综上所述,职务侵占案件的地域分布与经济发展水平、产业结构及治理环境密切相关,经济发达地区因商业活动高频、行业多元而成为高发区域,同时农村及城乡结合部因基层治理特殊性亦存在显著风险。

(二)岗位分布

1. 高管与股东岗位

案例1、14、24等涉及公司股东、实际控制人或高管(如副总经理),其利用管理权或决策权侵占公司财产,手段包括虚构股权转让、操控股东会决议或擅自处置公司资产。这类岗位因直接掌控公司核心资源,常通过复杂交易或财务操作实施侵占,隐蔽性强。

2. 财务及资金管理岗位

案例5(保管银行卡)、案例10(管理单位资金)、案例20(虚构销售牟利)显示,财务人员、销售主管或资金管理者因直接经手资金流,易通过挂失补卡、截留货款、虚增差价等手段侵占财物,犯罪手段与职务直接绑定。

3. 基层操作与物流岗位

案例9(临时搬运工)、案例25(仓储主管)表明,基层员工虽无决策权,但凭借经手、管理物资的便利(如搬运、仓储),通过窃取实物或篡改库存数据实施侵占。这类岗位犯罪多依赖物理接触,但案件规模受限于职权范围。

4. 销售与代理岗位

案例21(保险代理人)、案例22(销售代理)等显示,销售或代理人员利用客户信任及职务授权,通过截留佣金、伪造合同或侵占客户资金牟利。其特点在于利用职务身份获取外部资源,犯罪链条涉及多方主体。

5. 特定行业岗位(金融、互联网)

案例7(私募基金)、案例19(直播平台)反映,金融从业者可能通过截留基金利润或虚构交易侵占资金,而互联网行业人员则利用技术权限或流量变现漏洞实施侵占。此类岗位犯罪专业化程度高,需结合行业规则判断。

6. 基层行政岗位(农村/社区)

案例16(村干部)表明,基层行政人员(如村干部)在土地征收、集体财产管理中,利用分配权或信息不对称侵占公共资金,多发于治理薄弱地区,涉案财产多与公共资源相关。

上述岗位的共性特征在于:无论岗位层级高低,行为人均具备“主管、管理、经手”财物的实际权限。临时工、代理人员亦可成为犯罪主体,关键在于是否利用职务便利。

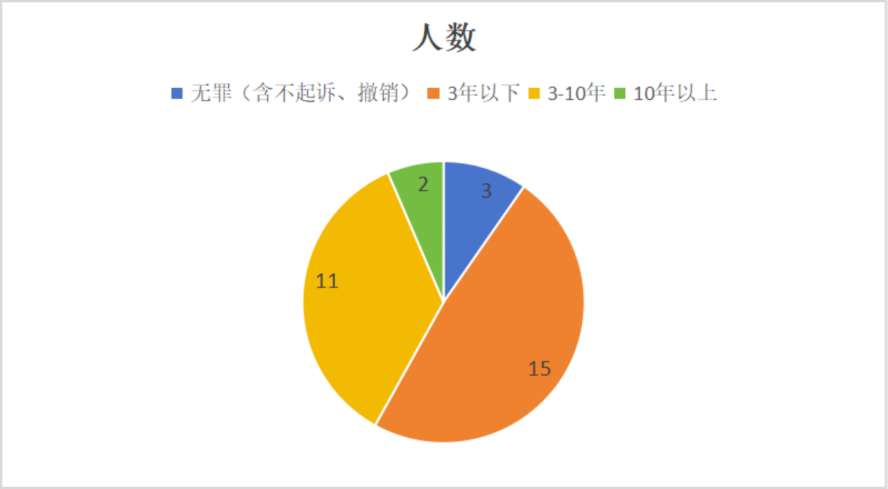

(三)量刑统计:依据人数统计

在上述案例中,无罪案例的人数为3人,占总人数的9.7%,无罪判决的核心有三点:一是行为性质民事化(如案例1的股权争议);二是财产权属不属单位(如案例12的个人收入);三是证据不足(如案例18的权属争议)。这反映出司法实践中对职务侵占罪的认定严格遵循主客观要件统一原则,尤其在财产归属和行为目的上要求充分证据支撑。

被判处3年以下有期徒刑的人数为15人,占总人数的48.4%,判决理由大致分为:一是犯罪金额较小或情节较轻。二是主体身份特殊或职权范围有限。

被判处3-10年有期徒刑的人数为11人,占总人数的35.4%,判决理由大致分为:一是犯罪金额较大或达到“数额巨大”标准,二是职务便利滥用程度高或手段恶劣,三是涉及特殊领域或公共利益。

被判处10年以上有期徒刑的人数为2人,占总人数的6.5%,判决理由大致分为:一是犯罪金额特别巨大或情节特别严重,二是法条竞合中的从严选择。

量刑差异主要基于《刑法》第271条及司法解释对“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”的划分,结合具体情节(如手段、领域、社会影响)综合裁量。

NEXT

在当前经济犯罪案件中,职务侵占罪持续攀升,已成为企业治理的焦点议题。下文中,我们将从司法实务视角深度剖析该罪名的三大典型表现形式,对司法实务认定与适用进行详细解析,并提出建议,为企业及个人提供具有可操作性的风险防范方案。

[1]《全国人大常委会关于惩治违反公司法的犯罪的决定》

十、 公司董事、监事或者职工利用职务或者工作上的便利,侵占本公司财物,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

[2]《全国人大常委会关于惩治违反公司法的犯罪的决定》

十四、 有限责任公司、股份有限公司以外的企业职工有本决定第九条、第十条、第十一条规定的犯罪行为的,适用本决定。

[3]《 中华人民共和国刑法(1997年修订)》

第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[4]《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2010年)

第八十四条 【职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款】 公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。

[5]《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》

第十一条 刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。

[6]《中华人民共和国刑法修正案(十一)》

二十九、 将刑法第二百七十一条第一款修改为:“公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。”

[7]《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2022)

第七十六条 〔职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)〕公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。

[8]案例1至案例25的案号分别为:(2021)粤刑再1号、(2023)沪02刑终550号、(2021)赣05刑终2号、(2021)沪0113刑初1539号、(2020)京03刑终343号、(2023)沪0106刑初161号、(2022)沪0101刑初381号、(2016)吉01刑初102号、(2007)郑铁刑初字第10号、(2022)川19刑终194号、(2021)川01刑终810号、(2017)鲁0281刑初803号、(2012)吴江刑初字第4号、(2020)浙10刑终391号、(2016)苏07 刑终252号、(2017)鲁02刑终490号、(2019)鲁刑终46号、(2020)吉刑再4号、(2021)鲁0902刑初431号、(2018)渝0112刑初1606号、(2021)沪0106刑初735号、(2022)粤0512刑初6号、(2021)京0111刑初1413号、(2007)衢中刑终字第139号、(2020)京02刑终502号。

作者:万然、许佳雯